अल-बैरूनी कौन थे?अल-बैरूनी: भूला हुआ जीनियस जिसने पृथ्वी का माप लिया

अल-बेरूनी: समय को 'क़ैद करने' की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक, जिन्हें भारतीय सभ्यता में रुचि थी

‘इस्लाम का स्वर्ण युग’, में सन् 750 से 1258 तक का अध्ययन किया गया है, जिसमें उस समय की वास्तुकला, धार्मिक अनुसंधान, चिकित्सा, आविष्कार और दर्शन के क्षेत्र में किये गए कार्यों का उल्लेख है.

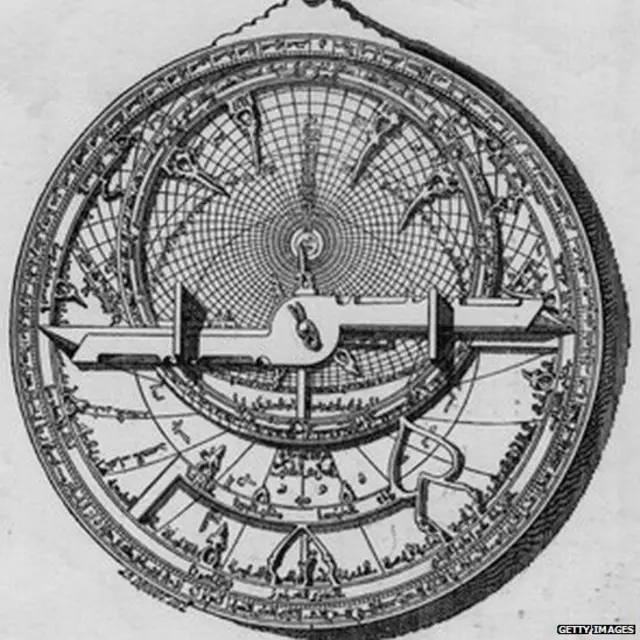

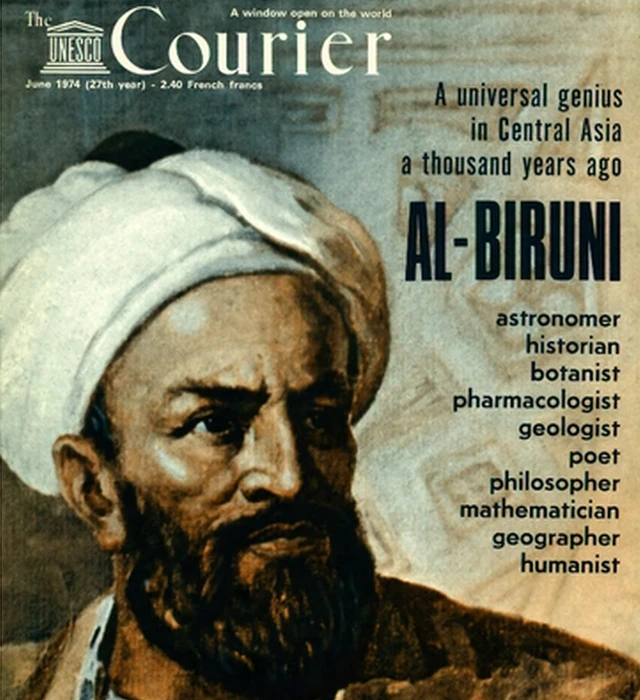

इस कड़ी में, प्रोफ़ेसर जेम्स मॉन्टगोमेरी दसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक अल-बेरूनी के जीवन पर नज़र डाल रहे हैं जो एक खगोल गणितज्ञ थे और जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन खगोल विज्ञान और क्रोनोमीटरी (समय को सही मापने का वैज्ञानिक ज्ञान) के ज़रिये समय को मापने में गुज़ारा.

अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अल-बेरूनी को समय, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य से बहुत लगाव था.

समय के बारे में उनके पागलपन का कारण वास्तव में अल्लाह का क़ुरान में दिया गया यह आदेश था – “सूर्य और चंद्रमा की गति पर विचार करो.”

अपने जीवनकाल में अल-बेरूनी ने 140 किताबें लिखीं.

हालांकि, अल-बेरूनी के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. हम यह भी नहीं जानते कि वे शादीशुदा थे या नहीं और उनकी संतान थी या नहीं. उनकी लिखी एक कविता में उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें अपने पिता के बारे में भी नहीं पता था.

अल-बेरूनी के बारे में हम जितना भी जानते हैं, उनके द्वारा किये गए चंद्र और सूर्य ग्रहणों के अवलोकन के कारण जानते हैं.

हमें यह भी पता नहीं है कि उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई, शायद 1050 ईस्वी के बाद…. लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ज्ञान प्राप्त करने में गुज़ार दिया और इस दौरान 140 पुस्तकें भी लिखीं.

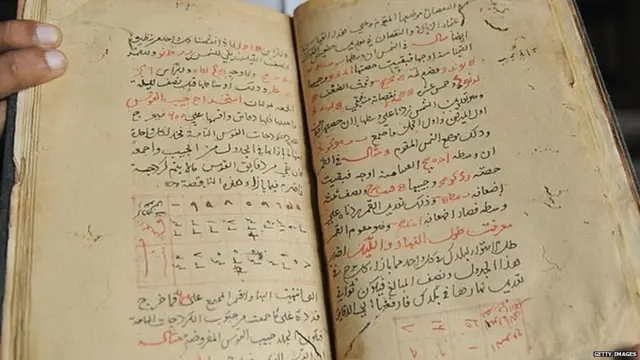

इनमें से बीस पुस्तकें अभी भी अपने मूल रूप में संरक्षित हैं. उनमें से अधिकांश में अल-बेरूनी ने भविष्य को सही तरीके से समझने, भूगोल को गणित के ज़रिये समझने, ज्यामिति, भू-विज्ञान, खगोल विज्ञान और व्यावहारिक गणित से संबंधित शोध के बारे में लिखा है.

इस क्षेत्र में उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक, ‘अल-क़ानून अल-मसूदी’ में वह पृथ्वी और सितारों को मापने के नियम निर्धारित करते हैं. समय को समझने के उनके जुनून ने उन्हें बीते हुए समय के बारे में भी शोध के लिए प्रेरित किया.

उनकी पुस्तक ‘अल-आसार अल-बाक़िया अनिलक़ुरून अल-ख़ालिया’ में वह पिछली शताब्दियों की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं और विभिन्न धर्मों के कैलेंडर पर शोध करने के बाद, विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के त्योहारों और मान्यताओं पर चर्चा करते हैं. इसके अलावा गणित और खगोल विज्ञान के इतिहास पर भी नज़र डालते हैं.

मैंने इससे अधिक वास्तविक इतिहास कभी नहीं पढ़ा है. जिसमें वह ‘संरक्षित समय’ के सिद्धांत की बहुत खूबसूरती से समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है.

भारत में भी बिताया समय

भारत में समय बिताने के दौरान, उनका सबसे प्रसिद्ध काम किताब अल-हिंद या तारीख़ अल-हिंद लिखना था. इसमें उन्होंने भारत में लोगों की मान्यताओं, सभ्यता और संस्कृति पर शोध किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया.

उन्हें भारत में अध्ययन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है. इस प्रकार अल-बेरूनी वर्तमान को क़ैद करने की अपनी कोशिश में भी सफ़ल हुए. उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय विचारधारा को हमेशा के लिए पहचान देने की कोशिश की.

साथ ही, उन्होंने गुज़रे हुए समय को भी ज़िंदा रखने की कोशिश की. वह भारत और ग्रीस के प्राचीन निवासियों को एक परिवार के जैसा समझते थे. अपने राजनीतिक करियर के बारे में उन्होंने कहा, “मुझे सांसारिक चीज़ों की तरफ़ खींच लिया गया था और बेवकूफ़ मुझसे जलते थे जबकि बुद्धिमान मुझ पर तरस खाते थे.”

अल-बेरूनी के राजनीतिक कैरियर ने इतिहासकारों को प्रभावित नहीं किया है. इसलिए इतिहास में इसके बारे में हमें कम ही संदर्भ मिलते हैं. हालांकि, हमें इसकी गूंज कहीं न कहीं ज़रूर सुनाई देती है.

उन्हें गिलान सागर के पूर्वी हिस्से में कई बड़ी, लेकिन अस्थिर राजशाही सरकारों में उच्च पद दिए गए. इन राजशाही सत्ताओं का जल्द ही ख़ात्मा हो गया. अल-बेरूनी यहां बहुत लोकप्रिय हो गए, उन्होंने बहुत ही चालाक राजनेताओं, विचारकों और कवियों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन फिर इन सरकारों का अंत हो गया.

नई सरकार में, पिछली सरकारों के लोग भी पद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर पुरानी सरकार के प्रति उनकी वफ़ादारी अधिक मजबूत होती, तो कहीं और क़िस्मत आज़माना पड़ता था.

अल-बेरूनी का जीवन

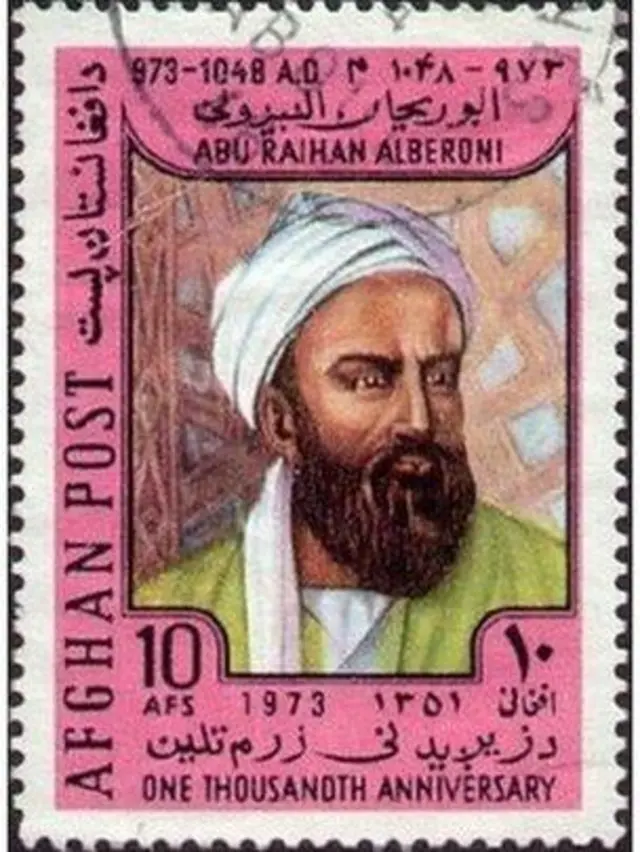

अल-बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख़्वारिज़म यानी वर्तमान उज़बेकिस्तान में हुआ था.

अल-बेरूनी को शुरू से ही अरबी और फ़ारसी भाषा में महारत थी. उन्होंने क़ुरान, व्याकरण, धर्म शास्त्र, और क़ानून की शिक्षा भी प्राप्त की. इसके अलावा यूनानी सिद्धांत पर आधारित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे गैर-अरबी विज्ञान भी पढ़े.

अल-बेरूनी को पहला सरकारी पद अफ़रेग़ शासनकाल के दौरान एक खगोल विज्ञानी के रूप में मिला. अफ़रेग़ वास्तव में ख़्वारिज़म की राजधानी ‘कात’ के शासक थे, जहां अल-बेरूनी पले-बढ़े थे. 995 ईस्वी में, अफ़रेग़ियों को ख़्वारिज़म के दूसरे शहर गिरगांच पर शासन करने वाले प्रतिद्वंदी ममूनियों ने हरा दिया.

अल-बेरूनी उस समय केवल 22 साल के थे और वो अफ़रेग़ियों के बहुत क़रीब थे. इसलिए उन्होंने अपनी क़िस्मत आज़माने का फ़ैसला किया और अपने जीवन के अगले तीन साल ख़्वारज़्म के ही एक शहर बुख़ारा में बिताए. यहां उनकी मुलाक़ात विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इब्ने सीना (या अबू अली सीना) से हुई.

इब्ने सीना एक करिश्माई दार्शनिक थे जो बहुत जटिल विचारों को व्यक्त करते थे, एक चालाक राजनीतिज्ञ थे और कम उम्र में कई क्षमताओं से संपन्न थे.

अल-बेरूनी ने इब्ने सीना के साथ वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा की. अल-बेरूनी के सवाल और इब्ने सीना के जवाब आज भी संरक्षित हैं.

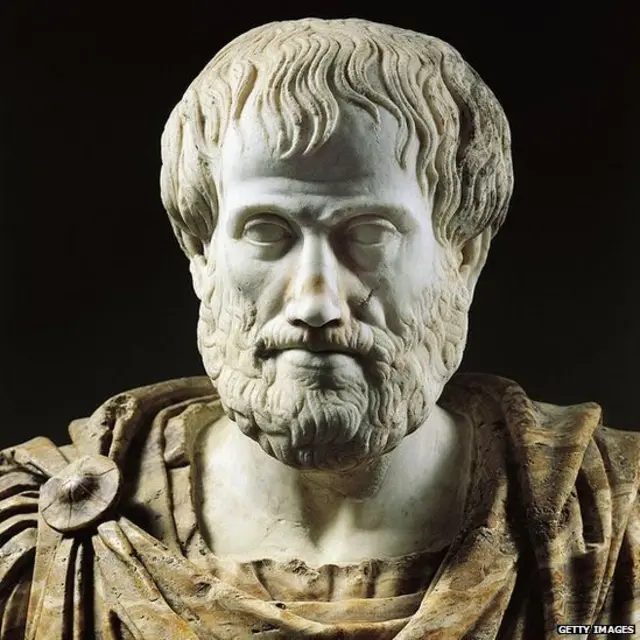

अल-बेरूनी ने इब्ने सीना से 18 प्रश्न पूछे, जिनमें से दस सवाल अरस्तू की पुस्तक ‘अस्समा वल-आलम’ के अनुवाद के बारे में थे, जबकि अन्य आठ प्राकृतिक दर्शन के बारे में थे.

इब्ने सीना वास्तव में अरस्तू के दर्शन के पहले अनुवादक थे और उन्होंने अल-बेरूनी के सवालों के जवाब भी दिए. इन उत्तरों के आधार पर, अल-बेरूनी ने 15 और प्रश्न पूछे. इन सवालों का जवाब इब्ने सीना के एक बुद्धिमान छात्र ने दिए.

उदाहरण के लिए, प्रश्न संख्या दो में, अल-बेरूनी अरस्तू की आलोचना करते हैं कि वह अपने स्वयं के प्रेक्षणों के बजाय पहले के दार्शनिकों के काम पर निर्भर है. प्रश्न संख्या 6 में अल-बेरूनी ग्रहों के अंडाकार आकार के बारे में बात करते हैं, न कि गोलाकार पर. इब्ने सीना ने इस सवाल के लिए उनकी प्रशंसा की.

उनके कई सवाल ‘स्पेस’ पर आधारित हैं.

प्रश्न संख्या 17 में वह पूछते हैं कि अगर चीजें गरम करने से फैलती हैं और ठंडा होने से सिकुड़ती हैं, तो फिर कांच की सुराही तब टूट क्यों जाती है जब इसमें मौजूद हवा जम जाती है? एक और सवाल यह है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, उसमें डूबती क्यों नहीं?

इन सवालों को देखने से पता चलता है कि अल-बेरूनी अरस्तू की आलोचना इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका काम प्रयोगात्मक रूप से ठोस नहीं था और वह इब्ने सीना से भी प्रभावित नहीं हुए.

बाद में एक किताब में अल-बेरूनी, इब्ने सीना को व्यंग्यात्मक अंदाज़ में ‘लड़का’ कह कर संबोधित करते हैं, हालांकि वह उम्र में इब्ने सीना से केवल सात साल ही बड़े थे.

998 ईस्वी में, 25 वर्षीय अल-बेरूनी तबरिस्तान के ज़ियारियान शासनकाल में काम करने लगे, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले दस साल बिताए. यहां उन्होंने अपनी किताब अल-आसार अल-बाक़ियात-अनिलक़ुरून अल-ख़ालिया को लिखना शुरू किया. उन्होंने आख़िरी बार क़रीब 70 वर्ष की उम्र में इस पुस्तक में बदलाव किया था. यह पुस्तक धर्मों के इतिहास पर आधारित है.

इनमें जोरास्ट्रियन या पारसी धर्म से पहले के लोग जो शायद बौद्ध धर्म को मानते थे, पारसी, सोग्डियन, जो प्राचीन ईरानी सभ्यता से संबंध रखने वाले थे, ख़्वारिज़मी यानी अल-बेरूनी के अपने लोग, यहूदी, सीरियाई ईसाई, इस्लाम के उद्भव से पहले मौजूद अरबी और मुसलमानों का ज़िक्र है.

धर्मों के इतिहास पर अध्ययन

अल-बेरूनी ने धर्मों के इतिहास पर अध्ययन किया, ये देखा कि वो अपने कैलेंडर कैसे बनाते हैं, और उनके त्योहार और अन्य उत्सव कब मनाये जाते हैं. उनकी पुस्तक के पहले तीन अध्याय धर्मों की बुनियाद के बारे में हैं, उनमें समझने की कोशिश की गई है वे सभी समय का हिसाब कैसे लगाते हैं.

अध्याय चार से आठ में बादशाहों और पैगंबरों के समय काल के बारे में बात की गई है ताकि घटनाओं को कर्मानुसार इतिहास लिखा जा सके, जिससे तुलना करने में आसानी हो.

अध्याय नौ से बीस में कैलेंडर का उल्लेख है, जबकि अध्याय 21 में चंद्रमा के स्थान से संबंधित बात की गई है. जिन स्रोतों से अल-बेरूनी ने यह जानकारी प्राप्त की, वे दस्तावेज़ हैं, न कि सुनी-सुनाई बातें. उन्होंने इस बारे में जितना मुमकिन हो सका, दस्तावेज़ एकत्र किए और उन्हें तर्क के आधार पर परखने की कोशिश की है.

उन्होंने घटनाओं की विभिन्न प्रतियों में समानता ढूंढी, जिनसे उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और उन्हें ध्यान से रिकॉर्ड करने की कोशिश की. जब उनके सामने कोई विरोधाभास आया तो, उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की. यह सब उनकी लंबे अरसे से समय की पैमाइश या क्रोनोग्राफ़ी में रुचि के कारण था.

15 साल तक लापता रहने के बाद, अल-बेरूनी कात लौट आए, जहां उन्हें ‘नदीम’ की हैसियत से एक सरकारी पद दिया गया. नदीम वास्तव में शासक के दरबार का एक ख़ास आदमी होता है जो उन्हीं के साथ खाता-पीता भी है.

शासक के बहुत ही नज़दीक होने के कारण, अल-बेरूनी ने कई राजनयिक यात्राओं के दौरान उनका प्रतिनिधित्व भी किया. हालांकि, उनके राजनीतिक करियर में 1017 में उस समय भूचाल आ गया, जब एक अफ़ग़ान सैन्य शासक महमूद ग़ज़नवी ने उनके शासक को अपना दरबार पूरी तरह से उन्हें (ग़ज़नवी को) सौंपने के लिए कहा.

इस प्रकार उस हुकूमत का भी ख़ात्मा हुआ और इस तरह अल-बेरूनी ग़ज़नवी सरकार का हिस्सा बन गए. सन् 1017 और 1030 के बीच, अल-बेरूनी के जीवन और महमूद ग़ज़नवी की सरकार में उनकी भूमिका के बारे में अस्पष्टता है. यह भी संभव है कि उनकी सहमति के बिना उन्हें सरकार का हिस्सा बनाया गया हो.

इतिहास में पाए गए एक अन्य संदर्भ में यह भी लिखा है कि एक बार आधिकारिक ज्योतिषी के रूप में, भविष्य के बारे में बताते हुए, उन्हें महमूद ग़ज़नवी के क्रोध का सामना भी करना पड़ा था.

जब महमूद ग़ज़नवी ने भारत के उन हिस्सों पर हमले किये, जो अब पाकिस्तान में हैं तो, अल-बेरूनी भी उसके साथ थे. और इस दौरान महमूद ने कई ब्राह्मण जाति के हिंदुओं को युद्धबंदी बना लिया. अल-बेरूनी के लिए ये ब्राह्मण भारत के धर्मों के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए.

भारतीय सभ्यता में रुचि

अपनी एक पुस्तक में, अल-बेरूनी भारतीय सभ्यता में अपनी रुचि का कारण बताते हुए लिखते हैं कि, “इसके ज़रिये हमें भारत में रहने वालों के दृष्टिकोण से हालात और घटनाओं का अवलोकन करने का भी मौक़ा मिलता है और इस तरह हम उन्हें छूट दिए बिना नहीं रह पाते.”

“यह सच है कि भारतीयों को प्राचीन यूनानियों (ग्रीस) के समान मार्गदर्शन और तार्किक तर्क नहीं दिए गए थे, लेकिन फिर भी इस दौर में उन्होंने अपने पूर्वजों के बुनियादी सिद्धांतों को संरक्षित रखा है. इसलिए, उनकी तरफ़ से इतिहास को संरक्षित रखने और अटकलों के आधार पर शोध को सम्मान से देखा जाना चाहिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता.”

“इतना ही नहीं, पुराने समय में भारतीय और यूनानी एक परिवार की तरह हुआ करते थे. दोनों स्थानों पर पुलिस की सामान व्यवस्था होती थी. और दोनों ही खगोल विज्ञान की दो शाखाओं के बारे में एक ही बुनियादी विचार रखते थे.”

अल-बेरूनी को अपने समय के भारतीयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली.

वो लिखते हैं कि “मैं पिछले कुछ समय से भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद कर रहा था. मुझे ऐसी पुस्तकें भी मिलीं जिनमें भारत के प्रभावशाली लोग अपने दर्शन को संरक्षित कर रहे थे ताकि वे बेहतर तरीके से पूजा कर सकें. जब मैंने इन दस्तावेज़ों को एक शिक्षक की उपस्थिति में पढ़ा, तो मुझे ये गवारा न हुआ कि, मैं उन्हें अन्य सच की खोज करनेवालों से दूर रखूं, इसलिए मैंने उन्हें सबके सामने लाने का फ़ैसला किया.”

अल-बेरूनी के समय के भारतीयों ने अपने अतीत को जीवित रखा हुआ था. लेकिन प्राचीन यूनानियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द भुला दिया गया था. भारतीय सभ्यता ने अल-बेरूनी को इतिहास को पुनर्जीवित करने का मौक़ा दिया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था.

कोई पूरी सभ्यता को शब्दों में कैसे पिरो सकता है? एक बहुत ही प्राचीन और परिष्कृत सभ्यता को एक कठिन भाषा से अनुवाद करते हुए किताब का रूप देना कैसे संभव था?

हालांकि, अल-बेरूनी ने संस्कृत से अरबी में पुस्तकों और दस्तावेज़ों के अनुवाद करने की कठिन प्रक्रिया शुरू कर दी. उन्होंने इस बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए और ब्राह्मण क़ैदियों से मदद भी ली. लेकिन इन सभी सबूतों और सूचनाओं को संकलित करना भी एक अलग समस्या थी. इससे पहले किसी ने भी इस तरह की किताब लिखने की भी कोशिश नहीं की थी और यह एक बहुत व्यापक परियोजना थी. यह लगभग एक लाख तीस हज़ार शब्दों की किताब है.

शायद किताब लिखने से पहले ही अल बेरूनी को इन समस्याओं का हल मालूम हो. शायद अचानक से उन्होंने इसके बारे में सोचा हो, हम नहीं जानते. इस संबंध में, वह अपने समाधान को एक ज्यामितीय तरीक़ा कहते हैं और इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि:

“अब तक यह संभव नहीं हो सका कि हम ‘ज्यामितीय पथ’ का अनुसरण करें और इसके ज़रिये इससे पहले होने वाली प्रक्रिया का पता लगाएं. इसी तरह, इस किताब में अब कुछ बातों का उल्लेख एक अध्याय में किया जाएगा और उनकी व्याख्या दूसरे अध्याय में की जाएगी. इस प्रकार अल-बेरूनी ने पुस्तक के अध्यायों को हिस्सों में बांटा.”

पुस्तक की शुरुआत में, उन्होंने एक मुस्लिम इतिहासकार के रूप में भारतीय सभ्यता पर शोध करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है. फिर वे ख़ुदा और धर्म शास्त्र के बारे में बात करते हैं और फिर भूगोल और खगोल विज्ञान के बारे में. इसके बाद वह समय की पैमाइश और तारों की गति के बारे में लिखते हैं.

इस पुस्तक के अंत में, वह भारतीय लोगों के रीति-रिवाज़ों और उन धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उनके समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है. तारीख़ अल-हिंद एक बहुत ही क़ीमती पुस्तक है.

सन 1030 में महमूद ग़ज़नवी की मृत्यु ने उनकी किस्मत बदल दी. उनके (ग़ज़नवी के) बाद आने वाले शासक मसूद ने उन्हें सरकार का मुख्य खगोलविद बना दिया. वह अब न केवल तारीख़ अल-हिंद को पूरा कर सकते थे, बल्कि एक और भी विस्तृत पुस्तक, अल-क़ानून अल-मसूदी लिखी और इसका नाम शासक के नाम पर रखा. इस पुस्तक का खगोल विज्ञान में बहुत महत्व है.

जीवन के आख़िरी हिस्से में भी अल-बेरूनी की ऊर्जा कम नहीं हुई. सन 1036 में, उम्र के 60 के दशक में उन्होंने पुस्तकों की एक व्यापक सूची तैयार की. इनमें नौवीं शताब्दी के मुस्लिम दार्शनिक अल-राज़ी की 180 पुस्तकों की सूची शामिल है. उन्होंने अपनी 128 पुस्तकों की भी एक सूची तैयार की और चिकित्सा के इतिहास के बारे में भी एक सूची बनाई जिसमें यूनानी वंश के चिकित्सकों का उल्लेख है.

अल-बेरूनी की आख़िरी किताब

इस पूरे समय के दौरान, अल-बेरूनी का समय से लगाव बना रहा. मैंने उन शिक्षकों से पढ़ा जो अल-बेरूनी के प्रशंसक थे और मैं खुद भी उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ हूं. उनका खुले दिमाग़ से विचार करना कि यदि इस संबंध में बेहतर सबूत प्रदान किए जाएं कि ब्रह्मांड में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि भारत के कई हिस्से कभी समुद्र के नीचे थे. उनके पंजाब के नंदाना में किये गए अवलोकन और उनकी ज्यामिती की महारत के कारण, पृथ्वी की परिधि को मापना एक बड़ी उपलब्धि थी.

पृथ्वी की गति और उसके वेग की सही पैमाइश भी किसी कारनामे से कम नहीं थी, लेकिन अल-बेरूनी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वह उनका मानवीय पहलू है.

जैसे जब वह संस्कृत सीखने में आने वाली कठिनाई के बारे में बात करते हैं, या उनका यह कहना कि अंत में मैंने एक ऐसी पुस्तक का शीर्षक पढ़ा, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई. क्योंकि वह चार दशकों से इस विषय पर किसी पुस्तक की तलाश में थे.

इसके अलावा, उनके पिता की तरफ़ से उनकी किताबें पढ़ने के बाद खुशी जाहिर करना और विज्ञान के विरोधियों की आलोचना करना, यह भी बताते हैं कि कैसे, एक लंबी बीमारी के बाद, उन्होंने अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं को अलग रख कर, ज्योतिषियों से क़िस्मत का हाल मालूम किया था और बाद में ज्योतिषियों की ही आलोचना की थी.

मेरे लिए, इस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की आख़िरी किताब उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब है जिसमें वह फार्मास्यूटिकल्स और फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं. अल-बेरूनी ने यह ऐसे समय में लिखी थी जब उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी और वह ठीक से सुन भी नहीं सकते थे. उन्हें इस पुस्तक को पूरा करने के लिए एक सहायक की ज़रुरत पड़ी थी, लेकिन फिर भी यह आठ सौ पेज की किताब है.

उन्होंने पुस्तक के लिए लगभग 100 संदर्भों का हवाला देते हुए, एक हज़ार से अधिक नुस्खे लिखे. वो शोध के लिए 20 भाषाओं या बोलियों की सामग्री का उपयोग करते हैं. यह मेरे लिए एक विद्वान की पहचान है.

महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने का प्रण ले लिया गया था। एक के बाद एक, हर मंदिर में वही कहानी दोहराई गई। भारत की अकूत संपत्ति जिसमें शाही मुद्राएं, सिक्के, सोने-चांदी की शिलाएं और सुंदर, कोमल तथा जड़ाऊ वस्त्रों को महमूद ग़ज़नवी द्वारा उसके देश ग़ज़नी ले जाया गया। ग़ज़नी जो मध्य अफ़ग़ानिस्तान में स्थित एक छोटा-सा नगर भर था, महमूद की लूटों की बदौलत एक महत्वपूर्ण शहर में बदल गया। दूर-दूर से लोग आकर बसने लगे। आर्थिक दृष्टि के इतर यह धीरे-धीरे साहित्य और संस्कृति का एक केंद्र भी बनकर उभरा।

- महमूद ग़ज़नवी जैसे लुटेरे के साथ अलबेरूनी भारत आया ज़रूर था परंतु दोनों के उद्देश्य भिन्न थे। जहां ग़ज़नवी की धनलोलुप दृष्टि हमारे राष्ट्र की अथाह अर्थ-सम्पदा पर थी, वहीं अलबेरूनी जैसा विद्यानुरागी यहां की बौद्धिक सम्पदा की सरिता में तर जाने को आया था।

- एक लेखक, विद्वान, विचारक, खगोलशास्त्री, भाषाविद्, वैज्ञानिक, ज्योतिषी और न जाने कितने रूपों में अलबेरूनी ने अपना जीवन जिया और ऐसी कृतियां रचीं जो आज भी इतिहास की दृष्टि से प्रामाणिक दस्तावेज़ हैं।

महमूद ग़ज़नवी द्वारा आक्रमणों की शृंखला में 1017 ई. की विजय ने- जो ख़्वारिज़्म (आधुनिक उज़्बेकिस्तान) की थी- तत्कालीन मामूनी राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और वहां के शासकों को पकड़कर साथ ले आया गया। इन्हीं क़ैदियों में शामिल था ‘अलबेरूनी’, जो कि मामूनी राज्य का मंत्री था। अलबेरूनी एक ऐसा प्रख्यात भाषाविद् और इतिहासकार था जिसके किए गए कार्यों पर आज हज़ार वर्ष बाद भी शोध होता है। उसके रचित ग्रंथों में ग्यारहवीं शती के दक्षिण एशियाई संसार, विशेषकर भारत की विस्तृत झलक मिलती है।

एक क़ैदी के रूप में आरम्भ

अलबेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज़्बेकिस्तान के ख़ीवा (प्राचीन ख़्वारिज़्म) नामक क्षेत्र में हुआ। उसका पूरा नाम था- अबु रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबेरूनी। उस समय वहां तूरान और ईरान के सामानी वंश (874-999 ईस्वी) का शासन था। विज्ञान और साहित्य में विद्वत्ता के कारण वह शासन में मंत्री बन गया। जब महमूद ने ख़ीवा पर आक्रमण कर उस राज्य और उसके शासन को नेस्तानाबूत किया, तब युद्धबंदियों के साथ ग़ज़नी आना अलबेरूनी का भाग्य बन गया। अन्य प्रमुख क़ैदियों के साथ उसे भी ग़ज़नी लाया गया। महमूद के दरबार में अलबेरूनी की पहचान तब भी एक ज्योतिषी के रूप में बनी रही। चूंकि अलबेरूनी शत्रु राज्य का मंत्री रहा था, इसलिए महमूद की उस पर कोई विशेष कृपा न थी। हालांकि, ग़ज़नी के शासकों द्वारा जब भी भारत पर आक्रमण किया जाता तो उसमें भी राजनीतिक क़ैदियों के साथ अलबेरूनी को साथ-साथ जाना पड़ता था। अलबेरूनी एक महान भाषाविद् था और उसने अनेक पुस्तकें लिखी थीं। अपनी मातृभाषा ख़्वारिज़्मी जो कि उत्तरी क्षेत्र की एक ईरानी बोली थी और जिस पर तुर्की भाषा का प्रबल प्रभाव था, के अलावा वह हिब्रू ,सीरियाई और संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। वह अरबी और फ़ारसी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखता था। उसने अपनी अधिकांश पुस्तकें जिनमें ‘किताब-उल-हिंद’ भी शामिल है, फ़ारसी में ही लिखी थीं।

यूं तो महमूद द्वारा अलबेरूनी को एक बंधक के रूप में ग़ज़नी लाया गया था, पर धीरे-धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा था। अपने जीवन का अधिकांश समय उसने यहीं व्यतीत किया। ग़ज़नी में रहते हुए ही अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। आठवीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल-विज्ञान, गणित और चिकित्सा सम्बंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था जो कि अलबेरूनी के रुचि के विषय थे।

महमूद ग़ज़नवी के भारत आक्रमण के समय अलबेरूनी भी भारत आया था, लेकिन वह भारत का छोटा-सा भाग ही देख पाया था। अलबेरूनी ने स्वयं एक स्थान पर ज़िक्र किया है कि वह हिंदुओं के देश में इस काबुल नदी की घाटी और पंजाब से आगे नहीं गया है। कह सकते हैं कि भारतीय विज्ञान, धर्म और दर्शन में अलबेरूनी की गहन रुचि इन्हीं परिस्थितियों में शुरू हुई होगी और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘किताब-उल-हिंद’ के लिए सामग्री जुटाने और इसका प्रारूप तैयार करने का काम भी उसने इसी अवधि में पूरा किया होगा।

हिंदुस्तान की तहक़ीक़ात

1018-1019 ईस्वी में अलबेरूनी महमूद ग़ज़नवी के साथ भारत आया था। भारत की असीम सम्पदा को लूटने के पश्चात ग़ज़नवी तो अपनी सेना के साथ ग़ज़नी लौट गया, लेकिन अलबेरूनी कई वर्षों तक भारत में ही रुका रहा। उसने हिंदुओं की भाषा, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया और 1030 ईस्वी में तहक़ीक़-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसे किताब-उल-हिंद भी कहा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों, कीमिया, रीति-रिवाज़ों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, क़ानून, मापतंत्र विज्ञान, मूर्तिकला आदि विषयों के आधार पर अस्सी अध्यायों में विभाजित है।

अलबेरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग बीस पुस्तकें लिखीं, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही है। जिस समय किताब-उल-हिंद लिखी जा रही थी, सारा देश युद्ध और लूट-खसोट से अशांत हो रहा था। परंतु यह पुस्तक क्या है, मानों इस प्रशांत महासागर में एक प्रशांत द्वीप है, जिसमें जातीय पक्षपात की गंध तक नहीं। हमारे लिए उसके इस भारत वर्णन का अधिक महत्व है क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से उसने जो कुछ देखा उसका अत्यंत सावधानी और निष्पक्ष भाव से वर्णन किया है। इसका पता हमें उसके लिखे इस प्रसंग से पता लगता है-

‘दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय लोग चीज़ों के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते और अपने राजाओं का तिथि के अनुसार क्रम बताने में बहुत असावधान हैं। यदि उनसे किसी घटना के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें समझ में यह नहीं आता कि क्या कहें और निरपवाद रूप से क़िस्से-कहानी गढ़ने लगते हैं।’

इस अप्रिय आलोचना के लेखक अलबेरूनी ने हमारे पुराणों का भी अध्ययन किया था और भारतीय दर्शन, विशेषकर ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ की प्रशंसा की थी। अलबेरूनी ही वह पहला मुसलमान था, जिसने इस पुस्तकरत्न (श्रीमद्भगवद्गीता) को मुसलमानों के सामने रखा। अलबेरूनी ने इस पुस्तक में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द लगभग छठी-पांचवीं शताब्दी ईसापूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फ़ारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को ‘हिंदू’, उनके निवास स्थान को ‘हिंदुस्तान’ तथा उनकी भाषा को ‘हिंदवी’ पुकारा।

ग्यारहवीं शताब्दी का भारत

अलबेरूनी हिंदुओं को श्रेष्ठ तत्ववेत्ता, उत्तम गणितज्ञ और निपुण ज्योतिर्विद् मानता था। जिस प्रकार उसने भारतीयों में जो दोष देखे उनका वर्णन किया, उसी प्रकार उसने मुक्तकंठ से गुणों की प्रशंसा भी की। तीर्थों पर स्नान-घाट निर्माण के सम्बंध में उसने लिखा- ‘इस विद्या में उन्होंने बहुत उन्नति की है। हमारे लोेग (मुसलमान) जब घाटों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। वैसा बनाना तो दूर रहा उनका वर्णन करने में भी हम असमर्थ हैं।’

अपने स्वामी की भी अलबेरूनी ने कम आलोचना नहीं की, क्योंकि उसे नाश का वह तांडव पसंद नहीं था जो महमूद ने भारत में रचा था। उसके विषय में अलबेरूनी ने आक्षेप से लिखा है- ‘उसने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और ऐसी चालें चलीं कि जिनसे हिंदू मिट्टी के परमाणुओं की भांति टूटकर बिखर गए और केवल एक ऐेतिहासिक बात रह गए।’

उसने आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को भी स्पष्ट किया- ‘हिंदुओं के विद्वान, देश के उन भागों से जिन्हें हमने जीत लिया है, भागकर कश्मीर, बनारस आदि अन्य स्थानों में चले गए हैं, जहां हम नहीं पहुंच सकते।’

अलबेरूनी ने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीतियों, व्रत, पूजा-पाठ, दान, तीर्थयात्रा, दैनिक यज्ञों आदि का वर्णन किया है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में वह लिखता है कि जाति व्यवस्था इतनी दृढ़ थी कि जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो बीच में एक सफ़ेद कपड़ा रख लेते थे। उसके अनुसार अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे और विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख कार्य

अलबेरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि उसके ज्ञान एवं रुचियों की ख्याति अन्य क्षेत्रों जैसे- भूगोल, विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र आदि तक फैली हुई थी। भारत में आने से पूर्व वह ब्रह्म-सिद्धांत, खंड-खाद्यक, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद पढ़ चुका था। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबेरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतञ्जलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड (एक यूनानी गणितज्ञ) के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अलबेरूनी ने भारतीय समाज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत के बारे में वह लिखता है- ‘यदि आप इस कठिनाई (संस्कृत भाषा सीखने की) से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह शब्दों तथा विभक्तियों, दोनों में ही इस भाषा (संस्कृत) की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न, दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है।’

अलबेरूनी ने भारत में दर्शन, धर्म, संस्कृति, समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक का बहुआयामी अवलोकन किया और इसका अनुवाद किया। वह एक खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी भी था जिसने प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन किया। अलबेरूनी वह पहला वैज्ञानिक था जिसने ‘पृथ्वी की त्रिज्या’ की गणना के लिए एक सीधा सूत्र खोजा।

अंतत: एक क़ैदी के रूप में ग़ज़नी से शुरुआत करके और स्वतंत्र रूप से अपनी क़लम के माध्यम से प्रख्यात विद्वान अलबेरूनी ने 440 हिजरी (1048 ईस्वी) में ग़ज़नी में अपनी अंतिम सांस ली।

अल-बैरूनी: भूला हुआ जीनियस जिसने पृथ्वी का माप लिया

देश

देश विदेश

विदेश प्रदेश

प्रदेश संपादकीय

संपादकीय वीडियो

वीडियो आर्टिकल

आर्टिकल व्यंजन

व्यंजन स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बॉलीवुड

बॉलीवुड G.K

G.K खेल

खेल बिजनेस

बिजनेस गैजेट्स

गैजेट्स पर्यटन

पर्यटन राजनीति

राजनीति मौसम

मौसम ऑटो-वर्ल्ड

ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा

करियर/शिक्षा लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष

धर्म/ज्योतिष सरकारी योजना

सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़

फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन

मनोरंजन क्राइम

क्राइम चुनाव

चुनाव ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग Covid-19

Covid-19

Total views : 2040672

Total views : 2040672