बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, मुग़ल बादशाह कैसे गुज़ारते थे रमज़ान और कैसे होता था इफ़्तार

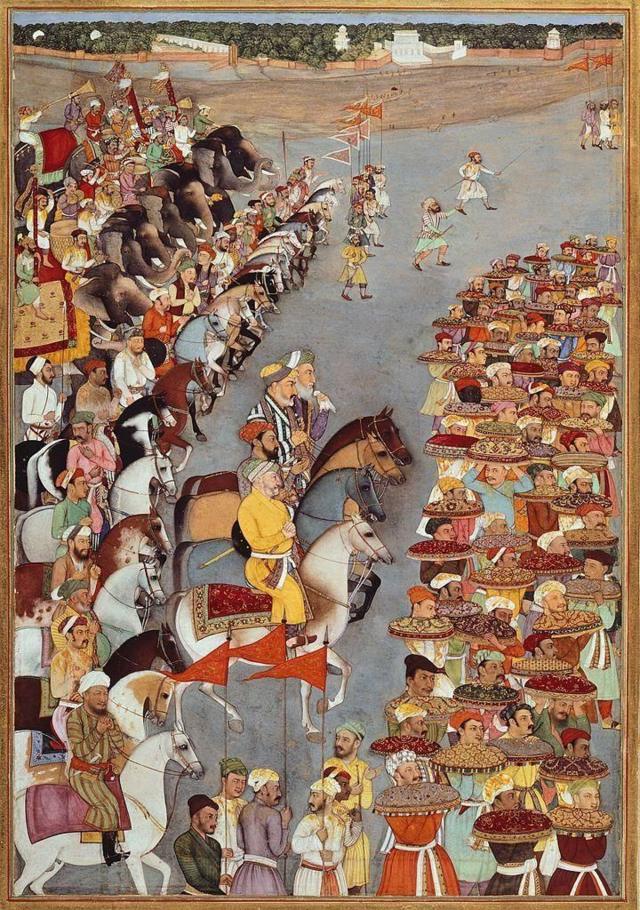

भारत में 300 साल तक शासन करने वाले मुग़ल बादशाहों के दौर में रमज़ान का चांद नज़र आने का एलान 11 तोपों की सलामी से होता था.

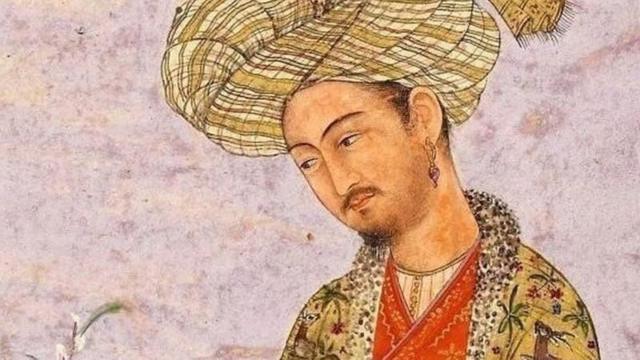

मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद बाबर की डायरी ‘तुज़्क-ए-बाबरी’ में लिखा है कि बाबर रोज़े भी रखते थे और नमाज़ें भी नहीं छोड़ते थे लेकिन शराब और माजून (यूनानी मिश्रण) के रसिया थे.

एक जगह बाबर लिखते हैं, “शाम को पैज़ादी पहुंचा, वहां के क़ाज़ी के यहां रोज़ा इफ़्तार किया और शराब की महफ़िल जमाने की ठानी, लेकिन क़ाज़ी ने चेतावनी दी. क़ाज़ी के सम्मान में मैंने शराब की महफ़िल की इच्छा छोड़ दी.”

इस किताब से बाबर के नफ़्ली (ऐच्छिक) रोज़े रखने का भी पता चलता है.

‘तुज़्क-ए-बाबरी’ का सचित्र संस्करण सन 1589 में फ़र्रुख़ बेग ने तैयार किया. इसमें एक तस्वीर में शहंशाह बाबर 1519 में रमज़ान के समापन की ख़ुशी में बोटिंग पार्टी के बाद नशे की हालत में कैंप में घोड़े पर देर से लौट रहे हैं. सेवक उनके पीछे-पीछे चलते हैं, एक के हाथ में लालटेन और दूसरे के हाथ में शराब की बोतल है.

बाबर ने कब की शराब से तौबा

बाबर ने भारत आने के बाद शराब पीने से तौबा कर ली थी मगर माजून का नशा नहीं छोड़ा था.

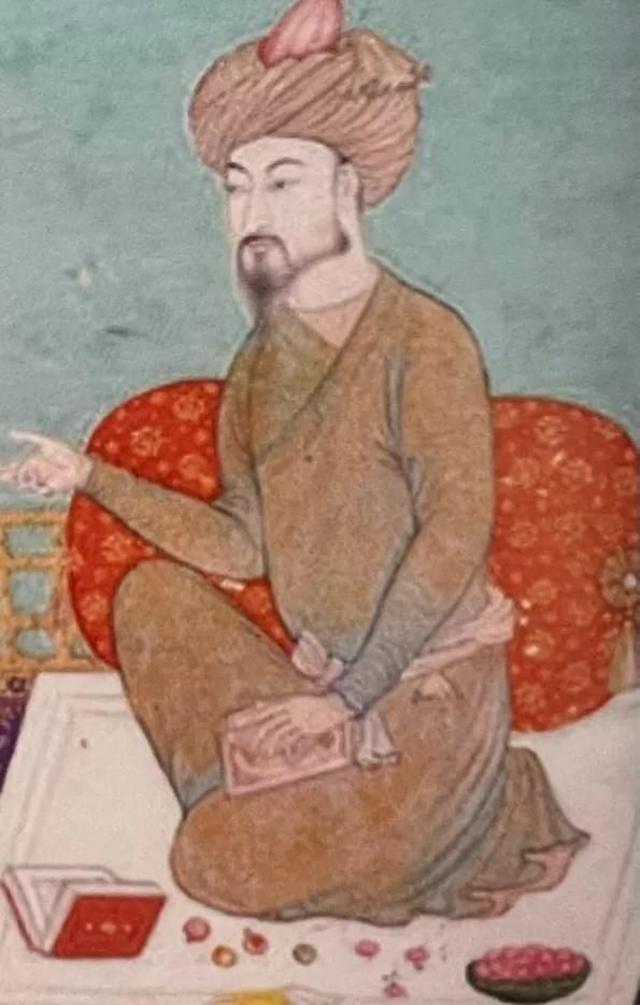

डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब ‘मुग़ल दरबार’ में लिखते हैं कि भारत में मुग़ल बादशाहों में बाबर ने सबसे पहले ‘दीन’ पर ख़त्म होने वाला नाम अपनाया यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पादशाह ग़ाज़ी.

उनके उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा को जारी रखा. हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पादशाह ग़ाज़ी था. इसी तरह अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहमद अकबर पादशाह ग़ाज़ी, जहांगीर का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद पादशाह ग़ाज़ी, शाहजहां का नाम शहाबुद्दीन शाहजहां पादशाह ग़ाज़ी और औरंगज़ेब का नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था.

हुमायूं भी रोज़े तो रखते होंगे, अलबत्ता, गुलबदन बेगम की किताब ‘हुमायूं नामा’ में उनके बार-बार अफ़ीम इस्तेमाल करने का उल्लेख मिलता है.

इतिहासकार अब्दुल क़ादिर बदायूंनी ने लिखा है कि “हुमायूं इतने दरियादिल थे कि सरकारी ख़ज़ाने के कर्मचारी उनके सामने नक़द रुपये नहीं लाते थे और शरीफ़ इतने कि उनकी ज़बान पर कभी गाली नहीं आई.”

नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात से कब दूर हुए अकबर

सरवत सौलत ‘इस्लामी समुदाय का संक्षिप्त इतिहास’ में लिखते हैं कि शुरू में अकबर नमाज़ बा-जमात (सामूहिक) पाबंदी से पढ़ते थे, ख़ुद अज़ान देते थे, इमामत करते थे (नमाज़ पढ़ाते थे) और मस्जिद में अपने हाथ से झाड़ू देते थे लेकिन फिर ऐसा वक़्त आया कि नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात (आवश्यक दान) से दूर होते गए.

बदायूंनी तो यहां तक कहते हैं कि अकबर ने नमाज़, रोज़ा और हज पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन श्रीराम शर्मा ने अपनी किताब ‘दी रिलिजियस पॉलिसी ऑफ़ मुगल्स’ में लिखा है कि संभव है अकबर ने ख़ुद यह सब छोड़ दिया हो लेकिन इनपर पाबंदी नहीं लगाई.

वह लिखते हैं, “कम से कम सन 1582 का तो सबूत मौजूद है कि रोज़े रखे जा रहे थे और उसी साल गुलबदन बेगम हज से लौटी थीं और उनका शाही स्वागत हुआ था.”

जॉन एफ़ रिचर्ड्स अपनी किताब ‘दी मुग़ल एम्पायर’ में बताते हैं कि “अकबर अपनी मन्नत निभाते हुए ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के मज़ार तक पैदल गए. रमज़ान के महीने में वहां मज़ार का तवाफ़ (परिक्रमा) किया, ग़रीबों में तोहफ़े बांटे और दस दिन बाद आगरा आ गए.”

डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं कि अकबर का यह दस्तूर था कि हमेशा अपने साथ नक़दी रखा करते थे और मांगने वाले को कुछ न कुछ देते थे.

कैंपों में इफ्तार का आयोजन

तुज़्क-ए-जहांगीरी से पता चलता है कि अपने (अपने शासन के) तेरहवें साल में जहांगीर ने रमज़ान के रोज़े रखे और स्थानीय उलेमा (धार्मिक विद्वान) और सैयदों के साथ इफ़्तार किया.

डॉक्टर मुबारक के अनुसार, “जहांगीर उलेमा के ज़रिए ग़रीबों में ख़ैरात बांटते थे. व्यक्तिगत तौर पर एक बार उन्होंने पचपन हज़ार रुपये, एक लाख नब्बे बीघा ज़मीन, चौदह गांव और चावल लदे ग्यारह हज़ार ख़च्चर दरवेशों में बांटे.”

‘अमीर’ (बादशाह के प्रतिनिधि) भी इफ़्तार का आयोजन करते थे. मुबारज़ ख़ान बादशाह जहांगीर के दौर में मुग़ल सल्तनत के एक कमांडर थे. उनका एक सैन्य अभियान रमज़ान में चला.

मुग़लों की परंपरा थी कि रमज़ान में हर दिन एक दूसरे के कैंप में भोज दिया जाता था. रमज़ान के आख़िरी दिन (30 रमज़ान 1020 हिजरी या 5 दिसंबर 1611 ईस्वी) भोज मुबारज़ के कैंप में होना था. एक बड़ा जश्न मनाया गया. ‘अमीरों’ ने अपना रोज़ा खोला और चांद देखा. तोपें चलाई गईं.

‘बहारिस्तान-ए-ग़ैबी’ के लेखक मिर्ज़ा नथुन ने इस मौक़े पर होने वाले कार्यक्रमों की तुलना भूकंप से की है.

मोहम्मद सालेह कंबोह लाहौरी की किताब ‘अमल-ए-सालह’ के अनुसार सन 1621 में शराब छोड़ने के बाद शहजादा ख़ुर्रम ने बंगाल और बिहार में अपने शासन काल के दौरान रमज़ान के सारे रोज़े रखे. उनके फ़ैसले पर मिर्ज़ा नथुन हैरान हुए और कहा, ”गर्मी इतनी थी कि इंसान और जानवर बड़ी मुश्किल में थे और कम ही लोग रोज़ा रख पाए. तेज़ गर्मी के बावजूद शहज़ादे ने रोज़े रखे.”

मोनिस डी फ़ारूक़ी ‘दी प्रिंसेज़ ऑफ़ दी मुग़ल एम्पायर’ में लिखते हैं कि केवल मिर्ज़ा नथुन ही शहज़ादा ख़ुर्रम से प्रभावित नहीं हुए बल्कि इसी वजह से बंगाल के सूफ़ियों और उलेमा की बड़ी संख्या ने जहांगीर के ख़िलाफ़ बग़ावत में उनका साथ दिया.

ख़ुर्रम शाहजहां बने तो मुसलमानों के सभी त्योहार शाही शान शौकत के साथ मनाए जाने लगे.

लाहौरी के अनुसार, “दान लेने वाली संस्थाओं में बांटने के लिए सालाना सत्तर हज़ार रुपये तय किए गए. रमज़ान में तीस हज़ार रुपये, बाक़ी महीनों- मुहर्रम, रजब, शाबान और रबीउल अव्वल में पांच-पांच हज़ार रुपये बांटे गए.”

मुग़ल सल्तनत शाहजहां के दौर में उत्कर्ष पर थी. सलमा यूसुफ़ हुसैन का शोध है कि खाना रंगारंग, लज़ीज़ और पूर्वजों के खानों से अलग था. “यह रिवाज था कि शहंशाह खाने से पहले ग़रीबों के लिए खाने का एक हिस्सा अलग कर देते थे. शहंशाह दुआ के साथ खाना शुरू और ख़त्म करते.”

ईद से अधिक धूमधाम से नवरोज मनाते थे मुग़ल

दिल्ली की जमा मस्जिद में ईद के मौके पर जमा लोग

डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि अकबर से लेकर शाहजहां के ज़माने तक सबसे ज़्यादा शान शौकत से मनाया जाने वाला त्योहार नवरोज़ था.

औरंगज़ेब ने दोनों ईदों को नवरोज़ से ज़्यादा शान शौकत से मनाना शुरू किया.

“आलमगीर (औरंगज़ेब) ने अपनी ताजपोशी के कुछ समय बाद नवरोज़ के त्योहार को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह ईद-उल फ़ित्र और ईद-उल अज़हा और रमज़ान के दिनों में इफ़्तार के आयोजन को ज़्यादा तवज्जो दी गई.”

ईद-उल फ़ित्र का महत्व इसलिए भी अधिक हो गया कि उनकी ताजपोशी उसके आसपास हुई थी यानी रमज़ान में. औरंगज़ेब ने अपनी ताजपोशी के जश्न को ईद तक बढ़ाकर दोनों को मिला दिया.

औरंगज़ेब नमाज़ पढ़ने और रोज़ा रखने में पूरी पाबंदी करते थे. हमेशा बा-जमात (सामूहिक) नमाज़ अदा करते, रमज़ान में तरावीह पर ख़ास ध्यान देते और रमज़ान के आख़िरी अशरे (अंतिम नौ-दस दिन) में एतकाफ़ करते (दिन-रात मस्जिद में रहते)

तरावीह रात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ है जिसमें पूरी क़ुरान सुनी जाती है. इसी तरह हफ़्ते में तीन दिन सोमवार, जुमेरात (गुरुवार) और जुमा को रोज़ा रखते. वह दिन-रात में केवल तीन घंटे सोते.

पर्यटक बर्नीयर ने लिखा है कि जब औरंगज़ेब दिल्ली पहुंचे तो जून का महीना था और बहुत गर्मी पड़ रही थी. औरंगज़ेब ने इस गर्मी में रमज़ान के पूरे रोज़े रखे. वह रोज़े के बावजूद सरकार के सारे काम करते. शाम होती तो रोज़ा इफ़्तार करते. इफ़्तार में वह ज्वार और मकई की रोटी खाते, फिर तरावीह पढ़ते और रात का अधिकतर हिस्सा इबादत में गुज़ारते.

औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत पतन का शिकार हो गई. आख़िरी मुग़ल बादशाह तो अंग्रेज़ों के वज़ीफ़े पर चलते थे लेकिन फिर भी रमज़ान का आयोजन धूमधाम से होता था.

चांद नज़र आने पर जो नज़ारा होता था उसका हाल अपनी किताब ‘बज़्म-ए-आख़िर’ में मुंशी फ़ैज़ुद्दीन देहलवी इस तरह लिखते हैं: “सभी बेगम, हरमें (सेविकाएं और बीवियां), तेज़-तर्रार औरतें, ज़नानख़ाने में रहने वालियां, पैर दबाने वालियां, गाने वाली औरतें, शाहज़ादे, शाहज़ादियां, मुबारकबाद देने को आईं. ताशे, बाजे, रौशन चौकी (बादशाह की सवारी के साथ चलते बाजे वाले), नौबत ख़ाने वालियां मुबारकबाद बजाने लगीं.”

यह मुबारकबाद इकतरफ़ा नहीं होती. बादशाह के यहां से पनीर और मिस्री सबको बांटी गई.

चांद रात का जश्न

गुलबदन बेगम की किताब ‘हुमायूं नामा’ में उनके बार-बार अफ़ीम पीने का जिक्र है

गुलबदन बेगम की किताब ‘हुमायूं नामा’ में उनके बार-बार अफ़ीम पीने का जिक्र है

इस जश्न के बाद तरावीह का आयोजन इस तरह होता: “इशा (रात) की अज़ान होती, दीवान-ए-ख़ास में नमाज़ की तैयारी होती. बारीदार (अपनी बारी का सेवक) ने ध्यान दिलाया, जमात तैयार (पंक्ति लग गई) है, बादशाह नमाज़ की जगह आए, जमात से नमाज़ पढ़ी, क़ुरान का डेढ़ पारा (अध्याय) सुना; फिर बैठक में आए, कुछ बातचीत की, हुक़्क़ा पीकर पलंग पर आराम किया.”

सरल शब्दों में कहें तो रोज़े में भोर की अज़ान से मग़रिब (सूर्यास्त) की अज़ान तक खाना-पीना मना होता है. कैंब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री के अनुसार, “ग़रीब लोग वैसे भी दिन में केवल एक बार खाना खाने की सकत रखते थे. थोड़े बहुत ख़ुशहाल लोग दिन में दो बार खा लेते थे.”

“ग़रीब आदमी के भोजन में गेहूं शामिल नहीं था. वह चावल, ज्वार, बाजरा और दालें खाता था और सब्ज़ियों का इस्तेमाल अधिक करता था.”

मुग़ल दरबार में सहरी (भोर में रोज़े के इरादा करने से पहले का खाना) का हाल फ़ैज़ुद्दीन इस तरह लिखते हैं: “डेढ़ पहर रात बाक़ी रही, अंदर महल, बाहर नक़्क़ारख़ाने और जामा मस्जिद में पहला डंका सहरी का शुरू हुआ. सहरी की ख़ास तैयारी होने लगी, दूसरे डंके पर दस्तरख़्वान (वह कपड़ा जिसपर खाना खाने के लिए रखा जाता है) बिछना शुरू हुआ, तीसरे डंके पर बादशाह ने सहरी का ख़ास्सा (बादशाह के लिए ख़ास तौर पर तैयार सहरी) खाया.”

आम दिनों के ख़ास्सा के बारे में जान लें. शायद सहरी के ख़ास्से में उनमें से कुछ खाने न बनाए और खाए जाते हों.

सहरी और इफ्तार के लिए मुगल किचन में क्या-क्या बनता था

“चपातियां, फुल्के, पराठे, रौग़नी रोटी, बिरी रोटी, बेसनी रोटी, ख़मीरी रोटी, नान, शीरमाल, गाव दीदा, गाव ज़बान, कुल्चा, बाक़र ख़ानी, ग़ौसी रोटी, बादाम की रोटी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, गाजर की रोटी, मिस्री की रोटी, नान पंबा, नान गुलज़ार, नान क़माश, नान तुनकी, बादाम की नान ख़ताई (खटाई), पिस्ते की नान ख़ताई, छुहारे की नान ख़ताई.”

यह तो थे रोटी के अलग-अलग रूप. अब पुलाव और चावल की दूसरी डिशें देखें.

“यख़्नी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महली पुलाव, नुक्ती पुलाव, किशमिश पुलाव, नरगिस पुलाव, ज़मुर्रदी पुलाव, लाल पुलाव, मुज़अफ़र पुलाव, फ़ालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रूपहली पुलाव, मुर्ग़ पुलाव, बैज़ा पुलाव, अनानास पुलाव, कोफ़्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, चुलाव, सारे बकरे का पुलाव, बूंट पुलाव, शोला, खिचड़ी, क़बूली, ताहिरी (तहड़ी), मुतंजन.”

इसके अलावा ज़र्दा मुज़अफ़र, सिवई, मन व सलवा, फ़िरनी, खीर, बादाम की खीर, कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, याक़ूती, नमिश, दूध का दलमा, बादाम का दलमा, समोसे सलोने मीठे, शाख़ें, खजले, क़तलमे.

सालन में क़ोरमा, क़लिया, दो प्याज़ा, हिरन का क़ोरमा, मुर्ग़ का क़ोरमा, मछली, बूरानी, रायता, खीरे की दोग़ (शर्बत), ककड़ी की दोग़, पनीर की चटनी, सिमनी, आश, दही बड़े, बैगन का भर्ता, आलू का भर्ता, चने की दाल का भर्ता, आलू का दलमा, बैगन का दलमा, करेलों का दलमा, बादशाह पसंद करेले, बादशाह पसंद दाल.

कबाबों में सीख़ के कबाब, शामी कबाब, गोलियों के कबाब, तीतर के कबाब, बटेर के कबाब, नुक्ती कबाब, लवज़ात के कबाब, ख़ताई कबाब, हुसैनी कबाब. हलवों में रोटी का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, मलाई का हलवा, बादाम का हलवा, पिस्ते का हलवा, रंगतरे (संगतरा या संतरा) का हलवा.

मुरब्बा में आम का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, बिही का मुरब्बा, तरंज का मुरब्बा, करेला का मुरब्बा, रंगतरे का मुरब्बा, लेमन का मुरब्बा, अनानास का मुरब्बा, गुड़हल का मुरब्बा, बादाम का मुरब्बा, कुकरौंदे का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा. इन सब के अचार भी.

बादाम के नुक़्ल (माउथ फ्रेशनर, मिठाई), पिस्ते के नुक़्ल, पोस्ता के नुक़्ल, सौंफ़ के नुक़्ल, मिठाई के रंगतरे, शरीफ़े, अमरूद, जामुन, अनार आदि अपने-अपने मौसम में.

और गेहूं की बालें मिठाई की बनी हुई, हलवा सोहनगिरी का, पापड़ी का, गोंद का, हब्शी लड्डू मोतीचूर के, मूंग के, बादाम के, पिस्ते के, मलाई के. लवज़ात (मीठा टुकड़ा) मूंग की, दूध की, पिस्ते की, बादाम की, जामुन की, रंगतरे की, फ़ालसे से की, पेठे की मिठाई, पिस्ता मग़ज़ी, इमरती, जलेबी, बर्फ़ी, फेनी, क़लाक़न्द, मोती पाक, दर-बहिश्त, बालूशाही, अंदरसा (अनरसा) की गोलियां, अंदरसे वग़ैरा.

ख़ास्से के बादशाह बंडा यानी हुक़्क़ा पीते और फिर सुबह की तोप चली, कुल्ली की, पानी के आख़िरी घूंट पिये. अब खाना रुक गया, रोज़े की नीयत की.

दिन भर इस तरह बीता: “सुबह हुई, नमाज़ पढ़ी, दरगाह में जाकर सलाम कर, बाहर हवाख़ोरी को सवार हुए. सवारी फिर कर आई, महल में लोगों की कुछ फ़रियादें सुनीं, दोपहर को सुख (आराम) किया.”

तीसरे पहर इफ़्तार की तैयारी शुरू हो जाती.

“तीसरा पहर हुआ, महल में तंदूर गर्म हुआ. बादशाह के लिए एक शेर के पैरों की शक्ल लिए कुर्सी, पीठ की तरफ़ सुनहरी फूल पत्तियां बनी होतीं, उस पर मख़मल का नर्म गद्दा बिछा हुआ, तंदूर के सामने लगी हुई है. बेगमें, हरम की नौकरानियां, शाहज़ादियां अपने हाथ से बेसनी, रौग़नी, मीठी रोटियां, कुल्चे तंदूर में लगा रही हैं. बादशाह बैठकर देख रहे हैं.”

“लोहे के बीसियों चूल्हे गर्म हैं, पतीलियां ठनठना रही हैं, अपनी-अपनी भावन (पसंद) की चीज़ें आप पका रही हैं. देखो तिपत्ती, नवेने, मेथी का साग है. कहीं हरी मिर्चें, मोतिया के फूलों के नीचे की हरी हरी डिंडीयां, बैगन का दलमा (भरने के लिए तैयार किया गया सालन), घीये की तलाजी (तली हुई भाजी), बादशाह पसंद करेले, बादशाह पसंद दाल है.”

“कहीं बड़े, फुल्कियां, पूरियां, शामी कबाब तले जाते हैं. कहीं सीख़ के कबाब, हुसैनी कबाब, तिक्कों के कबाब, नान पाव के टुकड़े, गाजर का लच्छा और तरह-तरह की चीज़ें पक रही हैं.”

कैसे खोला जाता था रोज़ा

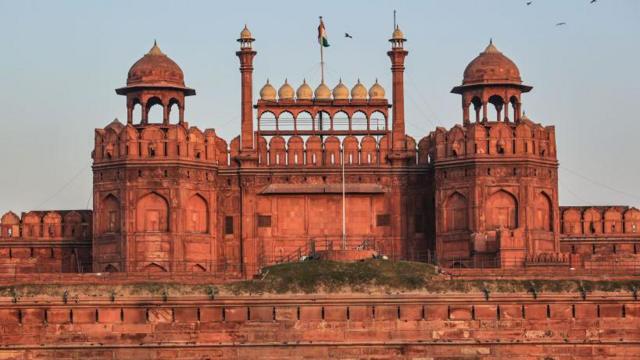

दिल्ली का लाल किला

दिल्ली का लाल किला

“अस्र का वक़्त (तीसरा पहर) हुआ. नमाज़ें पढ़ कर के रोज़ा खोलने की तैयारी होने लगी.”

“एक तरफ़ गिलास, तश्तरियां, रकाबियां, प्याले, प्यालियां- रंग बिरंगी की चीज़ों की और चमचे सेनियों में लगे हुए रखे हैं. एक तरफ़ कोरी कोरी झझरियां और सुराहियां, काग़ज़ी आबख़ोरे (पानी पीने का बर्तन), और प्याले छोटे-छोटे लटकनों पर रखे हैं, ऊपर साफ़ियां पड़ी हुई हैं.”

“सब तरकारियां, मेवे वग़ैरा लाकर रखे गए. सबको छील बना, कोई सादी, किसी में नून मिर्चें लगा, मूंग की दाल धो धुला, कुछ कच्ची, कुछ उबली, कुछ लाल मिर्चों की, कुछ काली मिर्चों की बनाकर तश्तरियों और रकाबियों में लगाईं. रंगतरों को छील, खांड मिला, राहत-ए-जान (शर्बत) बना और केले के क़तले, फूटों (एक तरह का ख़रबूज़ा) का क़ीमा करके खांड मिलाकर प्यालों में रखा.”

“तली हुई मूंग, चने की दाल, बेसन की सिवइयां, नुक्तियां, भुने हुए पिस्ते बादाम, नून मिर्च लगे हुए, बादाम पिस्तों के नुक़्ल, छुहारे, किशमिश वग़ैरा तश्तरियों में रखे. अंगूर, अनार, फ़ालसे, तुख़म-ए-रेहां (तुलसी जैसे पौधे का बीज), फ़ालूदे, मेवे का शर्बत, नींबू का आबशूरा (नींबू पानी) मिलाकर गिलासों में रखा.”

“रोज़े का वक़्त हुआ, बादशाह ने तोप का हुक्म दिया, हरकारों ने झंडियां हिलाईं, वह रोज़े की तोप चलीं- धाएं. अज़ानें होने लगीं. इस वक़्त की ख़ुशी देखो, कैसी तोप की आवाज़ से हलचल हो गई. पहले ज़रा सा आब-ए- ज़मज़म या मक्के की खजूर या छुहारे से रोज़ा खोला, फिर शर्बत का गिलास हाथ में ले चमचों से शर्बत पिया. किसी ने प्यास की बेताबी में गिलास में ही मुंह से लगा ग़ट ग़ट पी लिया. ज़रा-ज़रा सी दाल तरकारी, मेवा वग़ैरा चखा, फिर नमाज़ पढ़ कर गिलोरियां खाईं.”

रमज़ान के आख़िरी जुमे को अलविदा की नमाज़ की तैयारी होती.

फ़ैज़ुद्दीन लिखते हैं, “बादशाह हाथी पर सवार हुए. जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास कहारों ने हवादार (पालकी) हाथी के बराबर लगा दिया. बादशाह हवादार में सवार हो जामा मस्जिद में आए. हौज़ के पास आकर हवादार में से उतरे. आगे ख़ास बरदार (विशेष सेवक) और आवाज़ लगाने वाले हटो-बढ़ो करते. पीछे शाहज़ादे, बादशाह के ख़ास लोग- अदब और क़ायदे के साथ अंदर आए.”

“इमाम के पीछे बादशाह का मुसल्ला (नमाज़ पढ़ने की दरी), बायीं तरफ़ युवराज का, दाहिनी तरफ़ और शहज़ादों के मुसल्ले लगे हुए हैं. बादशाह, युवराज और शहज़ादे अपने-अपने मुसल्लों पर आकर बैठे. इमाम जी को ख़ुत्बे का हुक्म हुआ, इमाम जी मिंबर (ख़ास जगह) पर खड़े हुए, क़ौरख़ाने (हथियार रखने की जगह) के दारोग़ा ने तलवार इमाम जी के गले में डाल दी. तलवार पर हाथ रखकर इमाम जी ने ख़ुत्बा पढ़ना शुरू किया. इमाम जी ख़ुत्बा पढ़ चुके और बाक़ी बादशाहों का नाम ले चुके. जब वहां मौजूद बादशाह का नाम लिया तो तोशाख़ाने के दारोग़ा को हुक्म हुआ, उसने इमाम जी को ख़िलत (ख़ास लिबास) पहनाया.”

“तकबीर (अल्लाहु अकबर) पढ़ी गई. इमाम ने नीयत बांध ली. सब ने इमाम के साथ नीयत बांध ली. नमाज़ पढ़ कर दुआ मांगी. बाक़ी नमाज़ पढ़कर बादशाह आसार शरीफ़ (जामा मस्जिद का वह हिस्सा जहां पवित्र चीज़ें रखी हैं.) में आए, ज़ियारत (दर्शन) की. फिर सवार होकर क़िले में आए.”

“उन्तीसवीं तारीख़ आई. सब की आंखें आसमान पर लगी हुई हैं. अगर चांद देख लिया या कहीं से गवाही आ गई तो बड़ी ही ख़ुशी हुई. नहीं तो फिर तीसवीं को ये रस्में हुईं.”

“नक़्क़ारख़ाने के दरवाज़े के सामने हौज़ पर पच्चीस तोपें ईद के चांद की ख़ुशी में दनादन चलीं. मुबारक सलामत होने लगी. ख़ुशी में गीत गाए जाने लगे.”

देश

देश विदेश

विदेश प्रदेश

प्रदेश संपादकीय

संपादकीय वीडियो

वीडियो आर्टिकल

आर्टिकल व्यंजन

व्यंजन स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बॉलीवुड

बॉलीवुड G.K

G.K खेल

खेल बिजनेस

बिजनेस गैजेट्स

गैजेट्स पर्यटन

पर्यटन राजनीति

राजनीति मौसम

मौसम ऑटो-वर्ल्ड

ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा

करियर/शिक्षा लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष

धर्म/ज्योतिष सरकारी योजना

सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़

फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन

मनोरंजन क्राइम

क्राइम चुनाव

चुनाव ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग Covid-19

Covid-19

Total views : 2038394

Total views : 2038394