हरियाली अमावस्या विशेष विश्नोई संप्रदाय – विश्नोई संप्रदाय के जनक : प्रथम प्रणेता विष्णु का अवतार संत श्री जंभेश्वर जी (जांभोजी)

हरियाली अमावस्या विशेष विश्नोई संप्रदाय - विश्नोई संप्रदाय के जनक : प्रथम प्रणेता विष्णु का अवतार संत श्री जंभेश्वर जी (जांभोजी)

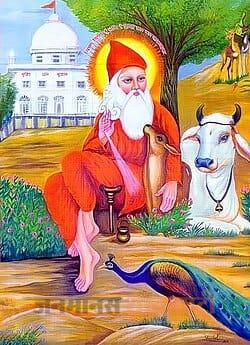

प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता विष्णु का अवतार संत श्री जंभेश्वर जी (जांभोजी) इनका जन्म वि.सं. 1508 (1451 ई.) की भाद्रपद कृष्णा 8 सोमवार के दिन नागौर परगने के पीपासर गाँव में हुआ। जाति से वे पंवार (परमार) वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहटजी और इनकी माता का नाम हांसादेवी भाटी कुल की थी। ये अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे और उनकी वृद्धावस्था में पैदा हुए थे। इस कारण घर में सभी इनका मान-सम्मान अधिक करते थे। जांभोजी बचपन से ही मननशील थे और कम बोलते अघेड़ा थे। साधारणतः इस स्थिति को देखकर लोग इन्हें गूंगा या गहला भी कहते थे, परंतु कभी-कभी ये ऐसी बातें कर बैठते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे।

कहा जाता है कि जब ये 7 वर्ष के हुए, इन्हें गायों को चराने के काम में लगा दिया गया। गाये चराते समय जंगलों में इन्हें एकांतवास एवं आत्मचिंतन करने का समय मिला। ऐसी ही दशा में जब वे लगभग 16 वर्ष के थे, इन्हें सद्गुरु का साक्षात्कार हुआ। इनके संप्रदाय की मान्यता है कि जांभोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोरखनाथ तो इनसे कई सौ वर्ष पहले हुए थे। संभवतः गोरखनाथ इनके मानस गुरु रहे होंगे। जांभोजी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वि.सं. 1540 (1483 ई.) की चैत्र शुक्ला 9 को इनके पिता लोहटजी का व इसी वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा को इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने अपना घर तथा सारी संपत्ति का परित्याग कर दिया और पीपासर गाँव को छोड़कर (संभराथल धोरा’ नामक स्थान पर आ गये और सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय बिताने लगे। दो वर्ष बाद संवत् 1542 (1485 ई.) में मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख व प्यास से व्याकुल होने लगे और मारवाड़ छोड़कर अपनी आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में जाने लगे। उस समय जांभोजी ने अकाल पीड़ित लोगों विशेषकर बेजुबान पशुओं की बहुत सहायता की और वहाँ के लोगों के पलायन को रोका। इसी समय सम्भराथल’ में ही रहते हुए इन्होंने वि.सं. 1542 (1485 ई.) में ही कार्तिक कृष्णा अष्टमी को कलश स्थापन कर अपने मत (विश्नोई संप्रदाय) का प्रवर्तन किया। इसके बाद अपनी मृत्युपर्यंत 51 वर्ष तक वे अधिकतर सम्भराथल में ही रहकर ज्ञानोपदेश देने के साथ-साथ अपने संप्रदाय के प्रचार-प्रसार एवं सामाजिक तथा धार्मिक विषमताओं को दूर करने में लगे रहे। इन्होंने सादगी, सात्विकता, पवित्रता, सहिष्णुता, कर्मठता, श्रमशीलता, मानवता, विश्व-बन्धुत्व की भावना, शुद्ध आचार-विचार, अहिंसा, प्रेम, शांति, संतोष तथा कर्ममय जीवन जीने की प्रवृत्ति की प्रेरणा देते हुए लोक-मंगल की भावना और आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने हरे वृक्षों को न काटने व जीव रक्षा करने पर विशेष जोर दिया। इस हेतु वे अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ‘सबद’ तथा भजन सुनाते और शुभ कार्य करने की शिक्षा देते। जीवन की विधि बताते हुए तथा सद्रुपदेश देते हुए अंत में वि.सं. 1593 (1536 ई.) की मार्गशीर्ष कृष्णा 9 को जांभोजी ने (लालासर गाँव में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गाँव के पास इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान ‘मुकाम’ कहलाता है, जहाँ इनका समाधि-मंदिर बना हुआ है। वर्ष में दो बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेले लगते हैं, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं और जांभोजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

जांभोजी के मुख से उच्चरित वाणी ‘सबदवाणी’ के नाम से विख्यात है। सबदवाणी को ‘जम्भवाणी’ या ‘गुरुवाणी’ तथा जाम्भाणी काव्य परंपरा में इसे ‘वेदवाणी’ भी कहा जाता है। सबदवाणी में अभी तक कुल 151 सबद ही मिले हैं जो उन्होंने समय-समय पर अनेक लोगों को उनके शंका-निवारण, जिज्ञासा समाधान, प्रश्नोत्तर तथा प्रतिबोध कराने के लिए कहे थे। इन शब्दों के द्वारा जांभोजी की शिक्षाओं को समझा जा सकता है।

(अ) शिक्षाएँ’:

- जांभोजी के दार्शनिक सिद्धांत :

जांभोजी एक महान् विचारक थे जिन्होंने ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग-नरक, जीव, मन, जन्म-मरण आदि पर अपने विचार प्रकट किये तथा मोक्ष-प्राप्ति हेतु गुरु का निर्देशन, विष्णु-जप एवं सत्संग पर जोर दिया है। जांभोजी एक ऐसे परमात्मा में विश्वास करते थे जो सबका स्वामी है और अनेक नामों जैसे ओम, पारब्रह्म, परमेश्वर, नारायण, हरि, राम, कृष्ण, स्वयंभू, गोपाल, मुरारी, विष्णु, खुदा, अल्लाह, बिसमल्लाह, रहीम, रहमान, करीम, खुदाबंद आदि से पुकारा जाता है। यद्यपि इसके लिए इन्होंने प्रधानतः विसन (विष्णु) शब्द का ही प्रयोग किया है, पर साथ ही इन्होंने यह भी कह दिया है कि उस मेरे सांई के सहस्र नाम हैं।

ईश्वर के स्वरूप-वर्णन के संबंध में जांभोजी का कहना है, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन अमृत के स्वाद की भाँति वाणी से नहीं किया जा सकता और सागर में मछली के मार्ग की भाँति उसका भेद नहीं पाया जा सकता। उस परब्रह्म का न तो कोई रूप है और न उसके चलने-फिरने का कोई मार्ग है। इस कारण, वेदव्यास और ज्ञानी व्यक्ति उसके संबंध में नेति-नेति ही कहते हैं।

ईश्वर की व्यापकता के संबंध में इनका कहना है, ईश्वर चारों योनियों में, अनंत रूपों में, पवन की भाँति सर्वत्र निरंतर रूप से व्याप्त है। सात पाताल, तीन लोक, चौदह-भुवन, बाहर-भीतर सर्वत्र वही विराजमान है’ और सबके दिलों में मौजूद है।

जांभोजी आत्मा को अमर मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे ऋतुएँ बदलती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वह संसार और आवागमन के चक्कर से परे की वस्तु है। जैसे तिल में तेल और पुष्प में गंध का वास है, वैसे ही पाँच-तत्वों से निर्मित देह में आत्म-ज्योति का प्रकाश है।’

मन के संबंध में जांभोजी का विचार है कि यदि इसे वश में कर लिया जाये तो मुक्ति का मार्ग खुल सकता है, क्योंकि ‘कांयानगरी’ का राजा मन बहुत ही शक्तिशाली है। यदि इसको वश में और इन्द्रियों को विषयों से पृथक कर लिया जाय, तो जन्म-मरण का भय दूर हो सकता है।

जन्म-मरण के संबंध में इनका विचार है कि मृत्यु अनिवार्य है और इसको जड़ी-बूटी से टाला नहीं जा सकता। मानव देह पूर्व-जन्म के पुण्य से प्राप्त होती है। फल-प्राप्ति अपनी-अपनी करनी के अनुसार होती है। जैसी खेती की जाती है, वैसी फसल हुआ करती है। वर्षा होती है, उस दशा में भी जैसा बीज रहा करता है, वैसे ही पौधे उगा करते हैं। इसमें पानी का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार सर्वत्र, अपनी करणी का ही दोष हो सकता है, क्योंकि उसी के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और उसी के अनुसार जीवों को जुदा-जुदा रास्ता दिया जाता है।

जांभोजी के विचार से मोक्ष का तात्पर्य आवागमन से छुटकारा पा लेना है। इसको इन्होंने स्वर्ग पाना, उद्धार होना तथा बैकुण्ठ में जाना आदि शब्दों से संबोधित किया है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु विष्णु नाम जप, सद्गुरु-प्राप्ति, निष्काम-कर्म, अहंकार-त्याग, सदाचरण आदि प्रधान उपाय बताये हैं।

जांभोजी ने मोक्ष के अर्थ में स्वर्ग का प्रयोग किया है। इनका कहना है कि अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति नरक में जाता है, वहाँ यमराज उसको दण्ड देते हैं। उसकी पुकार वहाँ कोई नहीं सुनता’। एक ‘सबद’ में जांभोजी ने मृत्यु के पश्चात् यम के सामने होने वाली जीवन की करुणाजनक स्थिति का चित्रण किया है।

मोक्ष प्राप्ति में गुरु का निर्देशन इन्होंने आवश्यक माना है, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है।’ सद्गुरु ही ऐसा तत्व बता सकता है जिससे पूर्ण योग की स्थिति और आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। इनका कहना है कि गुरु-कृपा से ही आत्मोपलब्धि संभव है।’

आवागमन से मुक्ति-प्राप्त करने के लिए जांभोजी ने विष्णु-जप करने का आदेश दिया है। इनका कहना है कि विष्णु का नाम उतना ही शक्तिमान है जितने कि स्वयं विष्णु। विष्णु नाम से आत्म-तत्व की उपलब्धि जन्म-मरण से छुटकारा और बैकुण्ठ-वास मिलता है। इसलिए निरंतर विष्णु का स्मरण करना चाहिए।

विष्णु-जप के साथ जांभोजी ने सत्संगति पर भी जोर दिया है। इस संबंध में इनका कहना है कि जिस प्रकार अच्छा रंग चढ़ने पर किसी कपड़े का मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा मनुष्य ऊँचा उठ जाया करता है। उदाहरणार्थ, इन्होंने कहा है कि लुहार अच्छे कारीगर की संगति से लोहा गढ़ते गढ़ते सोना भी गढ़ने लगता है और बेड़े के संयोग से लोहा पानी पर तैरने लगता है।

जांभोजी ने इस संसार को ‘गोवलवास” बतलाया है। इनका कहना है कि मनुष्य विलास में डूबा रहता है, परंतु उसे यह पता नहीं कि यह सारा संसार बाजरे की भूसी के समान थोथा और निस्सार है।” इनकी यह मान्यता थी कि यदि विचार किया जाय तो अपने माता-पिता, भाई-बहन, परिवार, सगे-संबंधी कोई भी वास्तविक साथी नहीं है। इस कलियग के भीतर तत्व का ज्ञान न हो पाने के कारण सभी भ्रम में पड़े हुए हैं और अनेक प्रकार की कामनाएँ करते रहते हैं।

जांभोजी ने नाथ-पंथ की पद्धति की तरह हठ योग साधना का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। इस संबंध में इनका कहना है “प्राण-वायु निरोध से परमात्मा पिंड में ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे गगन मण्डल से झरता हुआ अमृत पान सम्भव है जिससे भूख-प्यास मिट जाती है। ऋद्धि-सिद्धि पिण्ड में प्राप्त की जा सकती है। किन्तु इसके लिए योगाग्नि से विषय-वासनाओं को भस्म करना आवश्यक है। सूर्य-चन्द्रमा घट में है और अनाहत नाद हो रहा है। पवन, पानी, दस-इन्द्रियां, नव द्वार वश में करने चाहिए। बंकनाल साधकर त्रिकुटी पर ध्यान लगाना, माया के बन्धन तोड़कर सत्य की साधना करने वाला ही पूर्ण योगी है और वही शून्य मण्डल में खेलता है।”

- नैतिक शिक्षाएँ :

जांभोजी ने तत्कालीन समाज को सुधारने और एक आदर्श समाज के निर्माण हेतु रचनात्मक निर्देशों के अन्तर्गत कुछ बातों पर विशेष जोर दिया है। इस संबंध में इनका कहना है कि मनुष्य को वाद-विवाद, अहंकार, झूठ, निन्दा, द्वैत भावना, चोरी, क्रोध, मोह, जीव-हत्या, संशय, मांस आदि अखाद्य पदार्थ, भांग आदि का सर्वथा त्याग करना चाहिए’ और विनम्रता, क्षमा, सत्य, शील, तप, संतोष, दया आदि सत्-गुणों को धारण करना चाहिए। इन्होंने संयम और ईमान रखने” परोपकार और सत्संगति करने’, निर्मल वाणी बोलने’, होम करने’, अच्छी कमाई करने’, सदैव स्नान करने तथा हक की कमाई ही खाने पर जोर दिया है। इनका कहना है कि मनुष्य को सुकृत करना’, गुरु-वाणी को मानना, सहज-भाव से रहना और सुपथ पर चलना चाहिए। मोटा पहनने, रूखा सूखा जो मिल जाय उसे खा लेने, शुद्ध पानी पीने और अपने हाथ से काम करने पर भी इन्होंने जोर दिया है।” इनका कहना है कि मनुष्य को बुरी चीज देखकर अनदेखी और बुरी बात सुनकर अनसुनी कर देनी चाहिए तथा ओछे कार्य न करके सदा उत्तम आचार-विचार, व्यवहार और करणीय कृत्य ही करने चाहिए। इन्होंने मन-हठ और मूर्खा से दूर रहने, रजस्वला स्त्री के साथ समागम न करने, तन-मन को पवित्र रखने तथा हरे वृक्ष न काटने” का भी उपदेश दिया।

- प्रचलित धर्मों के प्रति दृष्टिकोण

जांभोजी केवल एक विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक-धार्मिक सुधारक भी थे। इन्होंने उस समय में प्रचलित हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के आडम्बर, ढोंग तथा पाखण्डों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने जाति-भेदों को स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में इनका कहना है, “केवल किसी उत्तम कुल का होने से ही कोई उत्तम नहीं कहला सकता। इसके लिए तो उत्तम करनी चाहिए। जब सभी

के हृदयों में स्वयं भगवान का ही निवास है. तो फिर समाज के भीतर ऊँच-नीच दसरे को भिन्न मान लेता है।”””

जांभोजी को किसी भी रूप में मूर्ति-पूजा स्वीकार्य नहीं थी। वे इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि काष्ठ एवं पत्थर की मूर्ति जिसे मनुष्यों ने अपने पैरों के नीचे दबा कर बनाई है, उसे लोग कपड़े में छुपाये रहते हैं और फिर नीचे पड़-पड़कर उसको प्रणाम करते हैं और मोक्ष माँगते हैं, वे अल्प-बुद्धि वाले हैं। उनके पूजन-अर्चन से किसी प्रकार के अर्थ की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार, उनके विचार में भैंरों व जोगनी आदि कल्पित देवों से मोक्ष-सुख की आशा करना भी व्यर्थ है।

जांभोजी को मंदिर, तीर्थ आदि में आस्था नहीं थी। इनका कथन है कि तीर्थों पर भटकना केवल लोक-दिखावा है। इनके अनुसार अड़सठ तीर्थ तो मनुष्य के हृदय में ही स्थित है, किंतु कोई ‘गुरुमुखी’ व्यक्ति ही इस तीर्थ में स्नान करता है।

जांभोजी ने समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के पाखण्डों पर भी प्रहार किया। इनका कहना है कि बिना गुरु-ज्ञान और तत्व-प्राप्ति के जोगी, जंगम, सींगी-धारी, दिगम्बरी, संन्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पढ़े-लिखे पण्डित आदि के प्रयास व्यर्थ हैं, ऐसे लोग मन-हठी हैं। इसी प्रकार शरीर पर भस्म लगाना, मूंड मुंडाना और गोरख-कड़ा पहिनना निरा पाखण्ड है। इतर देवों, यक्षों और भूत-प्रेतादि की साधना पाखण्ड का सबसे बड़ा प्रमाण है। जोगियों को संबोधित करते हुए जांभोजी कहते हैं, “तुम कानों के छेदन कराकर मुद्रा पहनते हो और घनी जटा बढ़ाकर निरपराध जीवों का घात करते हो और फिर भी अपने आपको जोगी कहते हो, यह तुम्हारा पाखण्ड है। इसी प्रकार बिना योग-मार्ग के महत्त्व को भली-भाँति समझे घर बार छोड़कर घूमना और फिर घरबारी की ही भाँति सूई-धागे से अपने मेखले पर

कसीदा निकालना, झोली-कंथा लेकर कंधे पर बोझ ढोना, वीर-बैतालों का जप करना, किंतु माया और मोह का त्याग नहीं करना केवल लोक-दिखावा ही है।”

जांभोजी ने हिंदुओं की तरह मुसलमानों के ढोंग तथा आडंबरों की भी निंदा की है। वे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, “अपने दिल को साफ न रखते हुए भी तुम हज और काबे की यात्रा क्यों करते हो? भला बतलाओ तो सही कि इसके लिए तुम ‘खुदाबंद’ को क्या लेखा दोगे। यदि मन शुद्ध है तो दूर क्यों जाते हो? काबे की हज तो तुम्हारे अन्तःकरण में ही है।”

मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले गौ-वध का विरोध करते हुए जांभोजी कहते हैं कि जो सदा जंगल में चर-फिरकर आती है और आकर तुम्हें दूध भी देती है, उस गाय के ऊपर छुरी क्यों चलाते हो? पशु का दूध पीना तो जायज है, परंतु उसको मारना और हीन-कर्म करके नमाज पढ़ना व्यर्थ है क्योंकि मुसलमान नमाज के आशय को नहीं जानता।

मुसलमानों के अन्य आडंबरों का विरोध करते हुए जांभोजी कहते हैं कि जब खुदा हृदय में स्थित है तो तुम उच्च स्वर से किसको पुकारते हो? जो खुदा को जानता नहीं और पश्चिम की ओर मुँह करके ‘बाँग’ देता है, वह कैसा मुसलमान है?’ यदि दिल साफ है तो काबा इसी में है, बाँग देने की आवश्यकता भी नहीं। सुन्नत कराने से कोई लाभ नहीं, बिना अलख को लखें’ ‘मोहम्मद-मोहम्मद’ करना बेकार है। मोहम्मद तो बुरे विचारों को मारकर हलाली बना, परंतु मुर्दा खाने वाले तो तुम्हीं लोग हो।

इन सबसे पता चलता है कि इनके विचार कबीर से काफी मिलते-जुलते हैं और जिस प्रकार की शिक्षाएँ कबीर ने दी थी, ठीक वैसी ही शिक्षाएँ इनकी भी रही हैं। परंतु, इन्होंने अपनी वाणी में कहीं पर भी कबीर का नाम नहीं लिया है। जांभोजी पूर्ववर्ती नाथ-तत्वज्ञान से विशेष प्रभावित थे और साथ ही इन्होंने अपने आत्म-चिंतन के अनुरूप एक पंथ (विश्नोई संप्रदाय) स्थापित कर दिया था, इसी कारण से हो सकता है कि अन्य व्यक्ति का उल्लेख करना इन्होंने उचित न समझा हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जांभोजी की धार्मिक मान्यताओं में समन्वय की प्रवृत्ति काम करती जान पड़ती है। जहाँ एक ओर इन्होंने ईश्वर, आत्मा, मन, मोक्ष, जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक, संसार आदि परंपरागत विचारों का समर्थन किया, वहाँ दूसरी और कुछ रचनात्मक बातों पर विशेष जोर देकर समाज के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया। इन्होंने ईश्वर के विविध नाम बताकर हिंदुओं और मुसलमानों के ईश्वर को एक बताया और नाथ-पंथ, हिंदू और मुस्लिम धर्मों में प्रचलित अनेक प्रकार के आडंबरों, ढोंग और पाखंडों का खंडन कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का निर्देश दिया। इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर मुसलमानों ने भी इनका शिष्यत्व ग्रहण किया,’ जिनमें समसद्दीन, अभियादीन, दीन महमंद, वाजिन्दजी, दीन सुदरसी, रहमतजी आदि तो प्रसिद्ध कवि भी थे। इस प्रकार मुसलमानों को अपने संप्रदाय में दीक्षित होते देखकर संभवतः इन्होंने कुछ बातें इस्लाम धर्म की भी ग्रहण कर ली हो, यथा-मुर्दों को गाड़ना, विष्णु के साथ अल्लाह विसमिल्लाह बोलना, विवाह में फेरे न होना, चोटी न रखना, दाढ़ी रखना आदि। इन बातों का उल्लेख अनेक परवर्ती लेखकों ने किया है।

- विश्नोई संप्रदाय”

जांभोजी द्वारा प्रवर्तित इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

- प्रतिदिन सवेरे स्नान करना।

- 30 दिन जनन-सूतक मानना।

- 5 दिन ऋतुमती स्त्री को गृह-कार्यों से पृथक् रखना।

- शील का पालन करना।

- संतोष अपनाना

- बाह्य और आभ्यन्तरिक पवित्रता रखना।

- तीन समय संध्या उपासना करना।

- संध्या समय आरती और हरि-गुण गाना।

- निष्ठा और प्रेमपूर्वक हवन करना।

- पानी, ईंधन और दूध को छान-बीन कर व्यवहार में लाना।

- वाणी-संयम रखना।

- क्षमा-दया धारण करना

- चोरी। (14) निंदा । (15) झूठ ।

- वाद-विवाद का त्याग करना।

- अमावस्या का व्रत रखना।

- विष्णु का भजन करना।

- जीव-दया का पालन करना (न आप हिंसा करे और न किसी को करने देवे)

- हरा वृक्ष नहीं काटना।

- काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का दमन करना।

- रसोई अपने हाथ से बनाना।

- परोपकारी पशुओं की रक्षा करना।

- बैल को बधिया नहीं करवाना।

- अमल।

- तम्बाकू ।

- भाँग।

- मद्य और

- नील का त्याग करना।

यदि जांभोजी की शिक्षाएँ और इन 29 नियमों को देखा जाय तो नाथ-पंथ तथा वैष्णव-धर्म का व्यापक प्रभाव इस संप्रदाय पर दिखाई देता है। जैन धर्म की तरह इसमें अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है जैसे जीव-दया, वाणी-संयम रखना, पानी, ईंधन और दूध को छानबीन कर व्यवहार में लाना, कसाई को पशु न देना, हरे वृक्ष न काटना आदि। इस्लाम-धर्म की भी कुछ बातें इन्होंने ग्रहण की थी, जिनमें मुदाँ को गाड़ना; विवाह में फेरे न होना, चोटी न रखना आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जांभोजी ने वैष्णव, जैन व इस्लाम-धर्म तथा नाथ-पंथ के सिद्धांतों का समन्वय करके इस सार्वभौमिक पंथ (विश्नोई संप्रदाय) का प्रवर्तन किया था, जिससे सब लोग एक साथ मिल-जुलकर रह सकें और आदर्श व सात्विक जीवन बिता सकें।

- दीक्षा-विधि :

इस संप्रदाय में दीक्षा उसी व्यक्ति को दी जाती है जो इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए इच्छुक हो तथा संप्रदाय के 29 नियमों को मानने के लिए सहमत हो। दीक्षा-विधि के संबंध में सेटलमेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि “दीक्षा के समय पुजारी (साधु) व अन्य व्यक्ति एकत्रित होते हैं और दीक्षा देने वाले साधु एक पानी से भरे कटोरे पर ‘पाहल मंत्र’ पढ़ता है। यह मंत्रित जल दीक्षार्थी को पीने के लिए दिया जाता है और दीक्षार्थी इसे पीने के पश्चात् एकत्रित व्यक्तियों की परिक्रमा करके अभिवादन करता है। इसके पश्चात्, उसका सिर मुण्डन होता है। दीक्षार्थी को इस अवसर पर अपने स्तर के अनुसार कुछ रुपये (5 रु. से लेकर 500 रु. तक) संभराथल पर कबूतरों के लिए अनाज भेजने के लिए देने होते हैं। यह दीक्षा-मंत्र, तारक या गुरु-मंत्र’ कहलाता है जो संन्यासी तथा गृहस्थ दोनों प्रकार के व्यक्तियों

के लिए अलग-अलग होता है।’

हैं, जिनमें कुछ महंत भी होते हैं जो स्थान विशेष की गद्दी के अधिकारी होते है। इस संप्रदाय में ‘गुरु-दीक्षा’ व ‘डोली-पाहल’ आदि संस्कार साधु करवाते परंतु नामकरण, विवाह तथा अंत्येष्टि आदि संस्कार संपन्न कराने वाला वर्ग अलग होता है जो कि ‘थापन’ कहलाते हैं। चेतावनी लिखने एवं समारोह के अवसरों पर गाने-बजाने आदि कार्यों के लिए ‘गायन’ अलग होते हैं।

- अभिवादन प्रणाली

इस संप्रदाय में परस्पर मिलने पर अभिवादन में ‘नवण प्रणाम’ और प्रतिवचन में ‘विष्णु नै’ ‘जांभोजी नै’ कहा जाता है।

- संप्रदाय में वेशभूषा :

जांभोजी के समय में तथा उनके निकटवर्ती काल में ऐसे कोई उल्लेख नहीं मिलते कि विश्नोइयों की कोई विशिष्ट वेशभूषा रही हो। परंतु धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी भी विशिष्ट वेशभूषा बन गई थी जैसा कि रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ से पता चलता है कि विश्नोई औरतें लाल और काली ऊन के कपड़े पहनती हैं। चूड़ा लाख के सिवाय और किसी किस्म का नहीं पहनती हैं। न वे बदन गुदाती हैं और न दाँतों पर सोना चढ़ाती हैं। विश्नोई लोग नीले रंग के कपड़े पहनना उचित नहीं समझते ऊन को बहुत पवित्र मानते हैं। अतः ऊनी वस्त्रों को पहनना अच्छा समझते हैं। साधु कान तक आने वाली तीखी ‘जांभाणी टोपी’ और चपटे मनकों की आबनूस की काली माला पहनते हैं, जबकि महंत प्रायः धोती, कमीज और सिर पर भगवा साफा बाँधते हैं।

- मृतक संस्कार :

मोहसिन फानी के उल्लेख से ज्ञात होता है कि विश्नोइयों में शव को गाड़ने की रीति प्रचलित थी। जिसकी पुष्टि प्राप्त अन्य स्रोतों से भी होती है।

इस संप्रदाय में मूर्ति-पूजा न होने के कारण जांभोजी के मंदिर और साथरियों

में किसी प्रकार की मूर्ति आदि नहीं होती। कुछ स्थानों पर जांभोजी की वस्तुओं की पूजा होती है। जिसमें पीपासर में जांभोजी की खड़ाऊ जोड़ी, मुकाम में टोपी, पिछोवड़ो जांगलू में भिक्षापात्र व चोला’ तथा लोहावट में पैर के निशान पूजे जाते हैं। वहाँ प्रतिदिन हवन, भजन, विष्णु-स्तुति और उपासना, संध्यादि कर्म और जंभा-जागरण होते हैं।

- संप्रदाय का समाज पर प्रभाव :

इस संप्रदाय में जात-पांत का नियम न होने से प्रत्येक जाति (हिंदू व मुस्लिम) के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया। जैसा कि बाद के श्री जंभ-सार साक्ष्य से पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तेली, धोबी, खाती, नाई, डमरू, भाट, छीपा, जाट, मुसलमान, साईं आदि बिना जात-पांत पर ध्यान दिये मंत्रित जल (पाहल) लेकर इस संप्रदाय में दीक्षित हुए। राजस्थान में और विशेष कर जोधपुर व बीकानेर राज्य में बड़ी संख्या में इस संप्रदाय के मंदिर और साथरियाँ बनी हुई हैं। मुकाम (तालवा) नामक स्थान पर इस संप्रदाय का मुख्य मंदिर है, जहाँ फाल्गुन * की अमावस्या को बड़ा भारी मेला लगता है। इस पुण्य-अवसर पर हजारों की संख्या में विश्नोई वहाँ जाते हैं।’ मुकाम के अलावा जाम्भोलाव, पीपासर’, संभराथल, जांगलू, लोहावट, लालासर, पिछोवड़ो-जांगलू आदि स्थान इस संप्रदाय में तीर्थ स्थानों के समान माने जाते हैं, जिनमें जांभोलाव विश्नोइयों का तीर्थराज तथा संभराथल मथुरा और द्वारिका के सदृश है। इनके अलावा इस संप्रदाय के छोटे-छोटे मंदिर रायसिंहनगर, पदमपुर, चूक, पीलीबंगा, संगरिया, तंदूरवाली, श्री गंगानगर, रिड्मलसर, लखासर, कोलायत (बीकानेर), लाम्बा, तिलवासणी, अलाय (नागौर), पुष्कर आदि स्थानों पर भी बने हुए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर इनके मंदिर बने हुए हैं, जो इस संप्रदाय के राजस्थान के बाहर प्रसारित होने का प्रमाण है।

- जांभोजी की शिक्षाओं का विश्नोई लोगों पर व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।

विश्नोई लोग मद्य-माँस को छूना तो दूर रहा देखना भी नहीं चाहते और न अपने ग्राम की सीमा में हिरण या अन्य किसी पशु को मारने देते हैं।’ जैसा कि एक बीकानेर राज्य के परवाने से पता चलता है कि पशु-हत्या की आशंका-मात्र होने पर तालवा के महंत ने दीने नामक व्यक्ति से उसका मेढ़ा छीन लिया था।

प्रत्येक विश्नोई गाँव में एक पंचायत भी होती थी जो व्यक्ति को नियम विरुद्ध कार्य करने से रोकती थी। यदि कोई व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य करता था तो संबंधित व्यक्ति को पंचायत की ओर से ‘धर्म’ और ‘जाति-च्युत’ करने की घोषणा भी कर दी जाती थी। जैसा कि रूड़कली गाँव में संवत् 2001 में मुर्गे को मारने पर बालू नामक व्यक्ति को जाति-च्युत कर दिया गया था। ग्रामीण पंचायतों के अलावा बड़े पैमाने पर भी विश्नोइयों की एक पंचायत होती थी, जो जांभोलाव और मुकाम पर होने वाले सबसे बड़े मेलों पर बैठती थी तथा इस संप्रदाय के नियमों के पालन पर जोर देती थी। विभिन्न मेलों पर लिये गये निर्णयों से पता चलता है कि इस पंचायत द्वारा निर्णीत बातें और व्यवस्था सबको अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1=जोधपुर राज्य का इतिहास गौरी शंकर हीरानंद ओझा प्रथम

2= राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रोफेसर पेमाराम

3=जंभ गीता स्वामी सच्चिदानंद

4=जांभोजी विश्नोई संप्रदाय और साहित्य डॉक्टर महेश्वरी

5=राजस्थान का इतिहास रामनाथ रत्नू

देश

देश विदेश

विदेश प्रदेश

प्रदेश संपादकीय

संपादकीय वीडियो

वीडियो आर्टिकल

आर्टिकल व्यंजन

व्यंजन स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बॉलीवुड

बॉलीवुड G.K

G.K खेल

खेल बिजनेस

बिजनेस गैजेट्स

गैजेट्स पर्यटन

पर्यटन राजनीति

राजनीति मौसम

मौसम ऑटो-वर्ल्ड

ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा

करियर/शिक्षा लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष

धर्म/ज्योतिष सरकारी योजना

सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़

फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन

मनोरंजन क्राइम

क्राइम चुनाव

चुनाव ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग Covid-19

Covid-19

Total views : 2047677

Total views : 2047677