जल स्थापत्य कला में अद्वितीय राजस्थान की सबसे सुंदर आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी

जल स्थापत्य कला में अद्वितीय राजस्थान की सबसे सुंदर आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी

विशेषज्ञ इतिहास और कला संस्कृति

जल स्थापत्य कला में अद्वितीय राजस्थान की सबसे सुंदर आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी : राजस्थान की मरुस्थलीय जलवायु में जल स्थापत्य का स्थान महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य का प्रमाण भी है कि यहां के निवासियों ने जलवायु की इस कठिनता के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। राजस्थान में बावड़ी, वापी, कूप, सरोवर आदि का निर्माण केवल जनहित का कार्य न रह कर धार्मिक, कलात्मक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में होने लगा था। नियमित वर्षा तथा चिरस्थायी नदियों के अभाव में ये वापियां ही जल के प्रमुख स्रोत थीं। इनके ऊपर बने ऊंचे स्थापत्य से इनकी पहचान काफिलों, यात्रियों एवं सैनिक अभियानों *को काफी दूर से हो जाती थी।

राजस्थान में प्राचीन काल से ही वापी, कूप, तड़ागादि बनवाने की परम्परा विद्यमान थी। शिलालेखों में सीढ़ी से उतर कर जल स्तर तक पहुंचने वाली वापी के निर्माण का संकेत मिलता है। झालावाड़ के पास गंगधार ग्राम से प्राप्त गुप्तकालीन विक्रम संवत् 480 (423 ईसवी) के लेख में मयूराक्ष द्वारा मातृकावेश्म तथा वापी निर्माण का उल्लेख मिलता है। मध्ययुग में भी वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण का कार्य धार्मिक गतिविधियों के रूप में श्रेयस्कर समझा जाता था। इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जब माता-पिता, पुत्रादि या स्वयं के श्रेयार्थ वापी, कूपादि के निर्माण या जीर्णोद्धार के लिए दान दिया गया है।

शिलालेखों में उल्लिखित सोपानयुक्त सरोवर का उदाहरण पुष्कर का सरोवर है, जिसका उल्लेख नांदसा (मेवाड़) के विक्रम संवत् 282 (227 ई.) के यूप स्तम्भ में किया गया है। सातवीं शताब्दी से वापी निर्माण की परम्परा के उल्लेख एवं बावड़ियों के अवशेष निरन्तर प्राप्त होते हैं। सातवीं शताब्दी के नगर नामक प्राचीन नगर के अवशेषों में 741 विक्रम संवत् (648ईसवी) में बावड़ी निर्माण करने वाले भीनमाल (मारवाड़) के शिल्पियों का उल्लेख प्राप्त होता है। लगभग इसी समय का विक्रम संवत् 770 (713 ईसवी) का चित्तौड़ दुर्ग से प्राप्त शिलालेख तथा चित्तौड के ही शंकरघट्टा के शिव मंदिर से प्राप्त अभिलेख मानभंग नृपति द्वारा बनवाये गये सूर्य मंदिर तथा मानसरोवर नामक बावडी का उल्लेख करता है। यह बावडी चित्तौड दर्ग में स्थित सूर्य मंदिर जो आठवीं शताब्दी में निर्मित हुआ था तथा वर्तमान में कालिका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, के निकट विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्राचीन बावडी मंडोर (जोधपुर) में पत्थर को काट कर बनाई गई अंग्रेजी के ‘एल’ अक्षर के आकार की है, जो विक्रमाब्द 742 (685 ईसवी) में बनी थी। इस बावड़ी के पास सप्तमातृकाओं और गणेश का एक शिला फलक पर अंकन किया गया है जो इस बावड़ी की अधिष्ठातृ देवियां हैं। उत्तर मध्यकाल में मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती एवं मारवाड़ की अनेक बावड़ियां, जलाशय, सागर आदि अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं जिनमें मेवाड़ का राजसमुद्र, जनासागर एवं त्रिमुखी बावड़ी, जैसलमेर का घढ़सीसर तथा शेखावाटी की भूतबावड़ी, तुलस्याणों की बावड़ी और अजमेर का आनासागर उल्लेखनीय है।

बावड़ी या बाव का निर्माण जल स्रोत के चारों ओर सीढ़ियां बनाकर ऊपर छायादार कक्षों का निर्माण कर जल संग्रहण के अतिरिक्त आराम-गृहों तथा धार्मिक केन्द्रों के रूप में भी किया जाता था। अधिष्ठाता देव के रूप में किसी देव या देवी की प्रतिष्ठा भी की जाती थी। अतः बावड़ी का निर्माण या जीर्णोद्धार भी मंदिर निर्माण या यज्ञादि के समान ही महत्वपूर्ण एवं श्रेयस्कर कार्य माना जाता था। धर्म शास्त्रों तथा मत्स्य पुराण में इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। राज परिवारों के सदस्य तथा अभिजात्य वर्ग के व्यक्ति कुण्ड, बावड़ी आदि के निर्माण के लिए दान देते थे। इस तथ्य के प्रमाण कर्ड अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। वसन्तगढ़ (सिरोही) के परमार शासक पूर्णबाल की बहन लाहिणी ने विक्रम संवत् 1099 में ‘लावण बाव’ का जीर्णोद्धार कराया था। इसी प्रकार उदयपुर के निकट की बावड़ियों का निर्माण राज परिवार के सदस्यों ने करवाया था। यहीं से जगत ग्राम के अम्बिका माता मंदिर के स्तम्भ पर विक्रम संवत् 1017 के लेख में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि इनका जीर्णोद्धार कराने वाले को भी वही पुण्य लाभ होता है जो निर्माणकर्ता को प्राप्त होता है। अतः सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में बावड़ियों का महत्व तीर्थ के समान था। सामान्यतः बावडी के अन्तर्गत अधिष्ठाता देव के प्रासाद का निर्माण भी किया जाता था।

संस्कृत साहित्य में वापी, वापिका, कुण्ड, तड़ाग तथा सरोवर आदि शब्दों का प्रयोग विशिष्ट प्रकार के जल संग्रहण, कुण्ड या कूपों के लिए प्रयोग किया गया है। हिन्दी में बाव या बावड़ी संस्कृत के वापी या वापिका से ही बना है। बापी या वापिका से तात्पर्य है जहां जल स्तर तक पहुंचने के लिए पांच या सात सीढ़ियों की कई श्रृंखलाएं हों। तड़ाग तथा कुण्ड का तात्पर्य उन जल भण्डारों से है जिनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। वापी या बावड़ी प्राकृतिक जलस्रोत के चारों ओर बनाई जाती है। सोपानयुक्त बावड़ी के स्थापत्य में सामान्यतः कुण्ड तथा वापी के अंगों का सन्निवेश रहता है। अतएव बावड़ी के तीन प्रमुख अंग होते हैं- 1. कूप या वृत्ताकार लम्ब जहां से पानी रहट के द्वारा खींचा जाता है, 2. सीढ़ियों पर बने छायादार स्तम्भयुक्त कक्ष तथा 3. चारों ओर सोपानयुक्त कुण्ड जिसमें पीने का जल या स्नानादि के लिए जल संग्रह किया जाता है। कुछ बावड़ियों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए पृथक् कुण्ड भी बने हुए मिलते हैं।

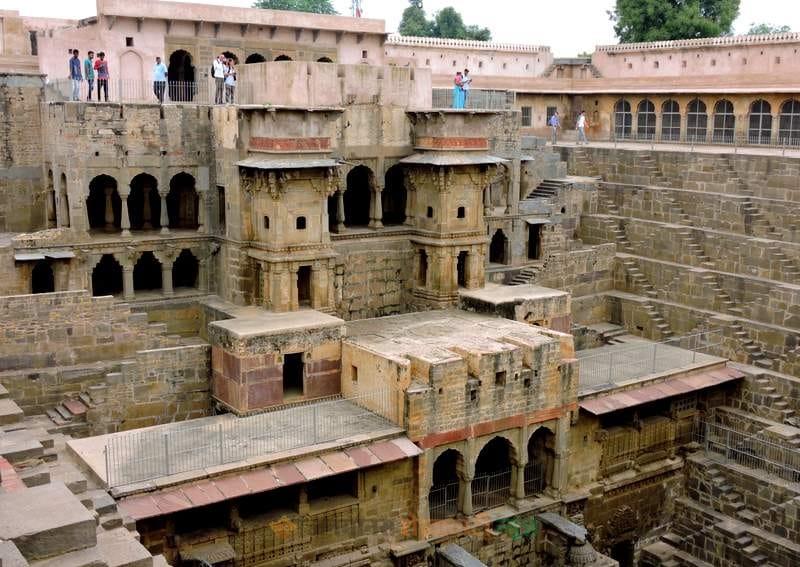

बावड़ी का कुण्ड आयताकार, वर्गाकार या अष्टभुजाकार होता है। जल स्तर भूमि के स्तर से काफी नीचे होता है। अतः सोपानों की योजना श्रृंखला में तथा अन्तराल युक्त की जाती है जिससे बावड़ी के घटते-बढ़ते जल स्तर का प्रभाव उसके उपयोग में बाधक न हो। पूर्व मध्य काल में आठवीं-नवीं शताब्दी की प्रतिहारकालीन बावड़ियों में आबानेरी तथा ओसियां की वापियां अत्यन्त उत्कृष्ट और प्राचीन हैं।

आबानेरी बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर बांदीकुई-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। बावड़ी से जुड़ा हुआ वैष्णव मंदिर अब हर्षत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। बावड़ी के अवशेषों से प्राप्त देव प्रतिमाओं अन्य मूर्तियों एवं वास्तु तथा कुण्ड में एक ओर स्थित महिषासुरमर्दिनी तथा गणेश की देवकुलिकाओं से यह ज्ञात होता है कि इस बावड़ी से संयुक्त एक देव प्रासाद भी था। आबानेरी की यह बावड़ी जो अब चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है, यहां के निवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भारतीय जन संस्कृति के पर्वों, उत्सवों में दैनिक पूजा एवं नैमित्तिक कार्यों में जल एवं स्नानादि का महत्व होने से बावड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

इसके अतिरिक्त इस बावड़ी में पशुओं के पीने के लिए पृथक् कुण्ड, सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए कूप से जल निकालने की व्यवस्था थी। अब यह कूप मिट्टी भर जाने से बन्द हो गया है। बावड़ी की एक दिशा में दो छोटी देव कुलिकाएं बावड़ी के अन्दर बनी हैं जो वर्षा काल में जल स्तर बढ़ जाने पर जलमग्न हो जाती हैं। बावड़ी से संबद्ध एक प्रासाद है जिसमें कई कक्ष, वातायन एवं स्तम्भयुक्त अलिन्द हैं। यद्यपि इस बावड़ी से कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु मूर्तिकला की शैली एवं वास्तुगत तथा आलंकारिक अभिप्रायों के प्रयोग के आधार पर तथा अन्य तिथि-युक्त अवशेषों से तुलना करने पर इसे मंडोर एवं नीलकंठ (अलवर) के स्तर युक्त अधिष्ठान वाले मंदिरों के समकालीन माना जा सकता है। इस अनुमान के आधार पर इसे 8वीं शती के मध्य निश्चित किया जा सकता है। इस बावड़ी के देवकोष्ठों के ऊपर चैत्यगवाक्ष के अभिप्रायों का अंकन, कीर्तिमुख के रूप में मौक्तिक माला उद्गीर्ण करता हुआ सिंहास्य का अंकन, उद्यान के दृश्यों में आम्रफलों से लदी डालियां, चषक पकड़े हुए सेवक, नृत्यर. मिथुन, अश्वारोहियों की सज्जित पंक्तियों का अंकन किया गया है।

अपराजित पृच्छा तथा विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार की वर्गाकार, चारों ओर से खुली सोपानयुक्त बावड़ी विजया वापी की श्रेणी में रखी जा सकती है। इसमें वापी एवं कुण्ड का समावेश है। कुण्ड में सोपानमाला की ग्यारह श्रृंखलाएं तीन दिशाओं में हैं तथा चौथी दिशा में देवकुलिकाएं हैं। जल स्थापत्य का अंग होने के कारण बावड़ी में जल से संबंधित विभिन्न देव प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती हैं। वरुण तथा शेषशायी विष्णु, मकर या सप्तमातृकाओं की प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण होती हैं।

गणेश की देवकुलिका में श्रृंगार का दृश्य अंकित है। यहां एक नृत्यांगना अपने तबलावादक सेवक के साथ अंकित है तथा दो मिथुन आकृतियों का दोनों ओर अंकन किया गया है। इनके अतिरिक्त उमा माहेश्वर का एक फलक उल्लेखनीय है। बावड़ी की ऊपरी मंजिल का एक भाग उत्तर मध्ययुग में जीर्णोद्धार के बाद दुबारा बनाया गया प्रतीत होता है। इस मंजिल के स्थापत्य में मुगल वास्तु के अभिप्राय, किले की आकार जैसी रचना बावड़ी के चारों ओर निर्मित की गई है। यह बावड़ी आज भी आबानेरी ग्राम की जलापूर्ति का साधन है।

संकलनकर्ता किशोर सिंह चौहान उदयपुर

विशेषज्ञ राजस्थान इतिहास कला औरसंस्कृति

देश

देश विदेश

विदेश प्रदेश

प्रदेश संपादकीय

संपादकीय वीडियो

वीडियो आर्टिकल

आर्टिकल व्यंजन

व्यंजन स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बॉलीवुड

बॉलीवुड G.K

G.K खेल

खेल बिजनेस

बिजनेस गैजेट्स

गैजेट्स पर्यटन

पर्यटन राजनीति

राजनीति मौसम

मौसम ऑटो-वर्ल्ड

ऑटो-वर्ल्ड करियर/शिक्षा

करियर/शिक्षा लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल धर्म/ज्योतिष

धर्म/ज्योतिष सरकारी योजना

सरकारी योजना फेक न्यूज एक्सपोज़

फेक न्यूज एक्सपोज़ मनोरंजन

मनोरंजन क्राइम

क्राइम चुनाव

चुनाव ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग Covid-19

Covid-19

Total views : 2041619

Total views : 2041619